搜索网站、位置和人员

电话: +86-(0)571-86886861 公共事务部

电解水制氢,一个你真在初中二年级学过的内容——水里插上两块电极,一端接正极,一端接负极。通上电,正极析氧,负极产氢,水中就会咕嘟咕嘟地冒出泡泡。

这个非常简单的电化学反应,现如今可以与风光发电相结合,制备出“绿氢”,成为实现碳达峰、碳中和战略的关键技术路径。

一个基础而重要的技术。但是,如果此刻我们把正在电解的电源关掉呢?

在今天之前,恐怕所有人的答案都会是:能量来源消失,反应自然终止。但事实并非必然如此。西湖大学理学院、人工光合作用与太阳能燃料中心张彪彪实验室和孙立成实验室发现,参与电解水阳极反应的镍活性相,会触发一种无需额外通电,也可发生水氧化的自发放氧机制。换句话说,哪怕此时拉了电闸,氧气仍然能够持续生成,在电解槽中照常汩汩升起。

9月15日,这项颠覆惯常认知的成果以“Reserved charges in a long-lived NiOOH phase drive catalytic water oxidation”为题,发表在化学顶刊 Nature Chemistry 上。它为电解水产氧机制的“黑盒”增添了一块关键拼图,也为高效催化剂的设计开发提供全新的理论依据。

孙立成教授(右)、张彪彪教授(左)及本研究共同一作博士生崔鑫(后右)、丁云轩博士(后左)

文章地址:https://www.nature.com/articles/s41557-025-01942-5

01

关于电解水的研究,早已经是个延续两个多世纪的“旧事”了。1800年,伏打电堆问世不久,英国科学家尼科尔森就首次通过电解水,产出了氢气与氧气。电化学这门学科由此开端。

但正因其足够的基本,以至于这个旧故事在200多年后也依然未因古老而失去价值。早在 1874 年,感受到氢的无穷潜力,法国作家儒勒·凡尔纳就在《神秘岛》中预测:水,将是未来的煤。这句话后来被反复引用,成为我们对未来清洁社会的核心想象。

就在两天前的9月13日,国际能源署发布《全球氢能评论2025》,其中提到去年全球氢气需求近1亿吨,通过电解等低排放项目生产的氢能,还未超过1%。凡尔纳的愿景,放之今日也依然是愿景。

等等,我们今天的故事主角不是氧气吗,为何我们在聊电解槽的另一极?

全球清洁能源转型进展偏慢的原因很多,从化学角度来看,一个重要原因是:把水拆开这件事,并没有凡尔纳想得那么容易。电解水的两个半反应中,阳极产氧(即“析氧反应”,OER)比隔壁阴极产氢复杂得多——它涉及多个电子和质子的转移,反应速度慢,还需要更高的电位驱动。把氧从水中拽出来困难重重,成本也高,就这样卡住了制氢的脖子。

对此,化学家们也有办法:上催化剂。

金属镍,因为资源丰富、价格低廉,已经是工业场景下首选OER电催化剂。化学家们还在不断研究,希望在现有基础上进一步提升镍基材料的催化效率。

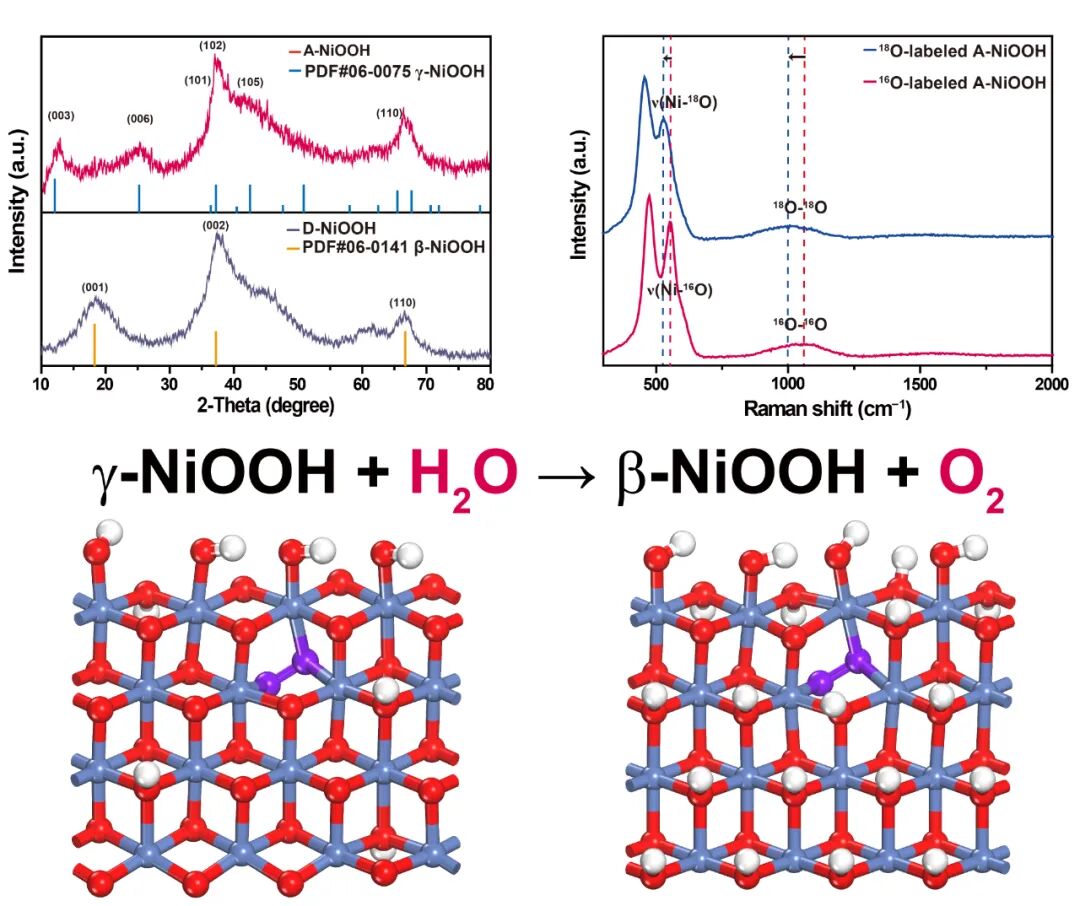

现在大家已然明白,镍基电催化材料会在通电后,原位转化为羟基氧化镍(NiOOH),这是在水氧化过程中实际发挥作用的物质。而 NiOOH 并不是单一的模样,它已知可以呈现多种不同的结构状态:α-NiOOH、β-NiOOH和γ-NiOOH。有研究认为,γ-NiOOH富含高价镍,活性更强,被认为是实现析氧的真正幕后推手(活性相)。

但是,γ-NiOOH结构复杂又不稳定,它具体是如何真正发挥作用推动水氧化、让两个氧原子结合为氧气分子的,始终没人能够看清。

02

正是在这样的“黑箱”里,张彪彪团队发现了出乎意料的一角风景。

时间回到在2021年秋天。化学系博士生崔鑫此时刚刚入学不久。在一次惯常的镍基催化剂电解实验后,他断开了电源,此时却出现了一个“反常识”的现象:阳极那一侧的氧气并没有消失,相反还有大量气泡在不断产生。

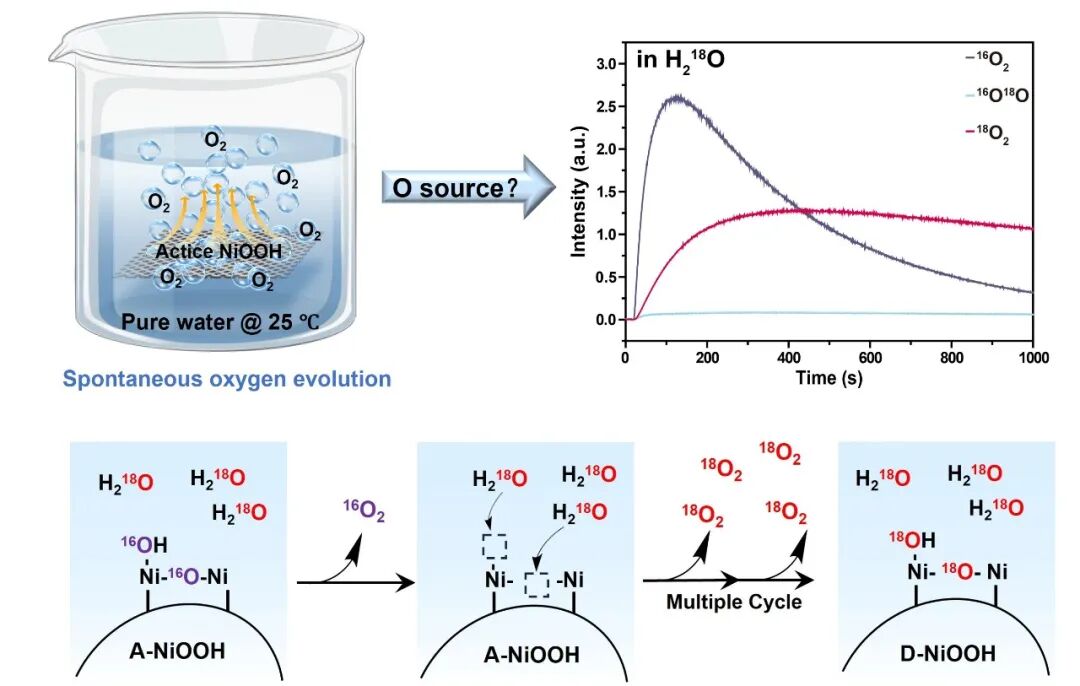

镍活性相的自发放氧现象

这让崔鑫感到十分疑惑。起初,他怀疑也许是催化剂表面未来得及脱附的氧气在慢慢溢出,但经过对照试验确认,这些气泡并非残余,而是真真切切额外发生的水氧化反应。

这一现象从未有人报告过。

然而,要想解释它并不容易。如前文所述,NiOOH的活性相结构复杂,在实际反应中其结构不断演变,难以长期保持稳定,同时,催化剂表面有会产生大量的气泡,这都给研究者原位观察和表征带来巨大考验:他们很难在电解槽里“抓住”反应的关键瞬间,到底哪个结构、哪种价态在“临门一脚”地生成氧气?

张彪彪与崔鑫决定换一种方式“凝视”:他们把正在反应的催化剂迅速投入液氮冷冻,再用真空冻干的方式抽走水分。这样,在工况之外,他们最大限度地保留了活性相的真实模样。

工况电解水阳极NiOOH活性相的分离过程

当崔鑫再次把冻干的样品投入水中,它呼呼呼地冒了数分钟的氧气,甚至将它保存数月后,仍能发生明显的水氧化过程。现象真实无误。这里真的暗含了一个从未有人注意到的新机制。

03

研究团队就这样开启了探寻之路。首先一个问题,这部分氧气,到底来自哪里?知道氧来自何处,我们才能去追踪它是如何而来的。

为此,研究团队用同位素标记的重氧水(H218O),以及在线质谱追踪氧气来源。结果显示,样品最初释放的氧气(16O2),来自催化剂的身体内部(晶格氧),而后释放的氧气(18O2),则来自水分子里的氧原子。可以看出,这是两种独立的氧气释放路径。

O的来源和放氧路径

那在没有额外施加电流的情况下,又是谁推动了氧气自发生成呢?通过一系列表征手段,团队进一步确定了这个神秘驱动力——正是γ-NiOOH中的高价镍(Ni4+)。还记得之前科学家提到,γ-NiOOH可能是实现析氧的真正推手吗?张彪彪团队用实验证实了这一点。

研究团队随后在结构中还捕捉到了一个稳定存在的过氧结构(Ni-O-O-Ni2)。它不在表面,所以无法直接生成氧气,但却能够维持周围镍的高价态、协助氢的转移,并推动氧原子结合,以及氧气的释放。

Ni活性相的结构表征和模型图

有了主角、有了路径,研究团队初步得到了自发放氧机理的雏形。孙立成实验室的助理研究员丁云轩加入研究团队,他通过理论计算的方式,与崔鑫一同“逼问”这一反常现象的详细机理。

最终他们确认,自发释氧,这是一个分三步走的故事:

第一步,晶格氧的释放。电流被切断后,γ-NiOOH内部本就嵌有的氧原子,就像是提前备好的“存货”,他们会率先牵手组成氧气,逸出水面。这一步骤,解释了实验中最初观察到的16O2信号。

第二步,是镍位点的“再充能”。随着晶格氧的释放,表面的氢向催化剂内部迁移,电子也就随之迁移,催化剂表面的镍原子价态降低,“无力”再继续反应。此时,内部的高价镍接受电子、表面低价镍又被重新氧化。这就像是自我充电,不断把高价镍从“库存”里搬到前线。

第三步,水继续被氧化。当积累足够的高价态镍后,催化剂表面又具备了驱动水氧化的能力。水分子里的氢被转移走,氧则在自由基作用下成对结合,不断形成氧气。实验中检测到的18O2,就来自这一阶段。

Ni活性相的自发放氧机制

三部曲之后,γ-NiOOH内部高价镍逐渐耗尽,转变成更加稳定的β-NiOOH,气泡也慢慢停歇。整个过程就像是一块“提前充好电”的材料,在没有外部电源的情况下,靠着体内存储的能量,完成了这段未曾有人发现的反应。

04

镍基OER催化剂,是个非常成熟且“拥挤”的研究领域,而张彪彪团队从中翻出了全新的篇章。

在电解水过程中,由于氧气释放始终伴随外加电压,自发放氧过程难以被直接观测和表征。自发放氧机制表明,无需电力直接作用于活性位点,而是通过催化剂体相储存的电荷,为水氧化反应“蓄能”。这一过程可能就是电化学OER中尚未被揭示的“黑箱”。

这项成果揭示了镍基OER电催化一个完整的反应机理,为电解水的最关键一步补上了长期缺失的一环,同时为新型催化剂的设计提供了明确的新方向。

回顾这趟四年的旅程,会发现这次研究并非凭空而来。

最开始那个不断冒泡的源头,事实上,是崔鑫此前做的一类镍基材料——多孔、厚载,活性位点的比例高达41%。张彪彪解释,常规催化剂只有少量活性位点能与水发生反应,而此催化剂保证了断电后也有大量高能活性中间体的残留,放大了原本转瞬即逝的自发放氧现象。

而当“意外”发生时,抓住它,就是每一个科研工作者的本能。可以看出,研究团队在后续几年中,花费大量精力来验证这条此前从未有人走过的路径。

研究之初,张彪彪、崔鑫,曾与西湖大学讲席教授、中心主任孙立成交流这一奇特的现象,孙立成表现出了极大的兴趣:这个新机制,好像和自然光合作用的水氧化过程有着异曲同工之处,“很值得”去研究明白。

在这里,我们不妨把视野拉得更远一些:当太阳光照射在植物上,叶片捕捉阳光、分解水分子,植物体内的锰簇活性中心逐步积累能量,最终放出氧气。这个过程,就是光合作用的一环,它是地球生命得以延续的根本,但科学家至今尚未完全揭示其所有细节。

看上去是不是和γ-NiOOH自发放氧,有一些相似之处?两者都有过渡金属作为催化剂参与,也都有“蓄能”的过程。人工与天然两种体系,在“氧气”是怎么来的这个深刻问题上,产生了一种奇妙的呼应。张彪彪表示,本项研究,或许能够反过来启发对天然光合作用的探索。

这或许正是“人工光合作用与太阳能燃料中心”的题中之意——道法自然,然后再去尝试超越自然。

科学的故事往往如此:一串从未知浮现出的气泡,回应着人们对自身,也是对自然的叩问。

致谢

西湖大学理学院张彪彪团队的博士生崔鑫与孙立成团队的助理研究员丁云轩为本文共同第一作者,化学系助理教授张彪彪为通讯作者。西湖大学讲席教授、人工光合作用与太阳能燃料中心主任孙立成在本研究中提供关键指导与支持。理学院博士生张飞扬,曹兴博士、郭宇博士与王涛教授为该工作提供了帮助。本研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、浙江省自然科学基金、西湖大学启动基金、未来产业研究中心及浙江白马湖实验室的资助。西湖大学物理科学公共实验平台、分子科学公共实验平台以及高性能计算中心提供了大力的支持。

文章信息

DOI: 10.1038/s41557-025-01942-5.

https://www.nature.com/articles/s41557-025-01942-5

西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心

CAP for Solar Fuels @ Westlake

“西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心”为西湖大学校级研究中心,成立于2020年3月,由中国科学院院士、人工光合作用领域专家、西湖大学理学院化学讲席教授孙立成博士组建,主要致力于太阳能燃料与太阳能电池科学前沿领域关键科学问题的基础研究和瓶颈应用技术的突破。

中心的研究方向包括高效分解水制氢催化剂的设计以及关键器件的集成和应用、光/电驱动CO2还原制备清洁燃料、光/电驱动N2还原合成氨、利用水作为氧源和氢源光/电驱动有机底物氧化与还原制备精细化学品、新型太阳能电池与相关催化剂/电极的耦合关键技术研发、新型捕光半导体材料及光阳极/光阴极的开发、天然光合作用释氧酶水氧化机理揭示、材料智能设计等,并力求从分子、材料等多个尺度上优化催化剂性能、理解复杂的固-气-液界面现象、调控电荷分离与传输、设计开发新型材料和催化体系实现高效太阳能转化和可再生绿色燃料及高端化学品的清洁制备。

中心官网:

https://cap.westlake.edu.cn/

最新资讯

学术研究

学术研究

学术研究

学术研究