搜索网站、位置和人员

电话: +86-(0)571-86886861 公共事务部

手机、电脑、电动汽车、智能手表、无线耳机……你身边几乎所有需要充电的便携式移动电子设备,都在使用“锂离子电池”。它是当今最成熟、最高效的可充电电池技术,自20世纪90年代以来逐渐商业化,也走入了千家万户的生活中。

实验室中正在运行测试的锂离子电池

一款好用的电池应该是什么样的?充电快、容量大、电池轻薄?想要针对性地提升电池的性能,我们需要了解电池为什么长这样、它里面有什么。然而,在锂电池中,电极表面有一层重要的“保护膜”,迄今为止,人类都对它知之甚少……

北京时间9月10日23时,西湖大学工学院向宇轩课题组与朱一舟课题组合作,以Probing the Heterogeneous Nature of LiF in Solid-Electrolyte Interphases为题,在Nature杂志发表最新研究成果。他们在二次电池电极-电解质界面研究中取得突破性进展;简要地说,他们发现电池负极“保护膜”中一种关键物质氟化锂(LiF),不是纯的。

这一成果打破了人们长期以来对电极界面层中各组分为纯相的认知,为高性能二次电池中快速离子传输机制提供了新的解释;进一步,也为电池的高性能电解液及电极界面层材料的设计提供了重要理论指导。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09498-7

上线截图

01

锂离子电池有三个基本的组成部分:正极、负极,与能让锂离子移动的电解质(多数为电解液)。其中,正/负电极与电解质间的界面,是各类化学反应与物理过程发生的核心区域。

早在上世纪70至80年代,科学家们就发现电池充电时,电解液会在负极表面产生电化学反应,形成一层薄膜,即固态电解质界面层。这层意外产生的“副产品”,被发现能够传输锂离子并缓解电解液的分解,因此,它也被认为是实现电池稳定性能的关键因素之一。

在科学界,这一层薄膜属于大名鼎鼎,却令人敬畏的存在。

“人人都知道它重要,但它最少被人理解。大家知道它的大致组分(即成分)有什么,但到现在都没有人能说出精确的组成,更不知道微观的结构是什么……”向宇轩解释说。

这是因为,固态电解质界面层的组分与结构复杂,厚度又很薄,通常只有几十纳米,是头发丝直径的千万分之一。同时,这层材料又极为敏感,结构非常不稳定。在空气中,它易与水分和氧气反应;如果使用电子显微镜来进行研究,电子束一照射,它就会发生分解。因此,它成为了电池研究领域“圣杯级”的课题。

在冷冻电镜下观察固态电解质界面

在冷冻电镜下观察固态电解质界面向宇轩他们此次的研究成果,就与这层薄膜中一个关键成分,LiF(氟化锂)有关。

过去40年的研究中,科学家们发现LiF在保障电池性能方面发挥着关键作用。因此,含氟的锂盐、溶剂和添加剂被广泛应用于商业锂电池中,以在电极表面构建一层富含LiF的保护层,来提升电池的循环寿命和运行安全性。

但就像那层膜本身的扑朔迷离一样,LiF身上也存在一个未解的“悖论”——

当它在电池之外、为纯净的块体时,锂离子在其中近乎“动弹不得”,因为它的离子导电性极低(导电率仅为10-7至10-14 S/cm);显然,这和它在电池中起到的积极作用矛盾。

有最新研究显示,电池中产生的LiF在纳米尺度下具有显著不同的结构特征;这意味着,电池负极那层膜可能具有独特的物理化学性质……

2022年,刚从厦门大学博士毕业不久的向宇轩,通过了西湖大学的面试,入职西湖大学工学院。他志在搭建一个“能源材料先进表征实验室”,使用包括先进的固体核磁在内的表征技术,理解电池体系里面的复杂问题。

在这里,最常见的实验步骤之一,正是用核磁共振仪器给电池做“体检”。简单来讲,核磁共振是一种通过探测原子核在磁场中的“共振信号”,来研究物质内部原子种类、化学环境和分子结构的无损分析技术。这种技术能分析封闭系统,不会损伤检测的样品,适用于探测极其微小空间尺度的信息。总之,它能帮我们“透视”电池微观的秘密。

把时间倒回到2022年初秋的某一天。

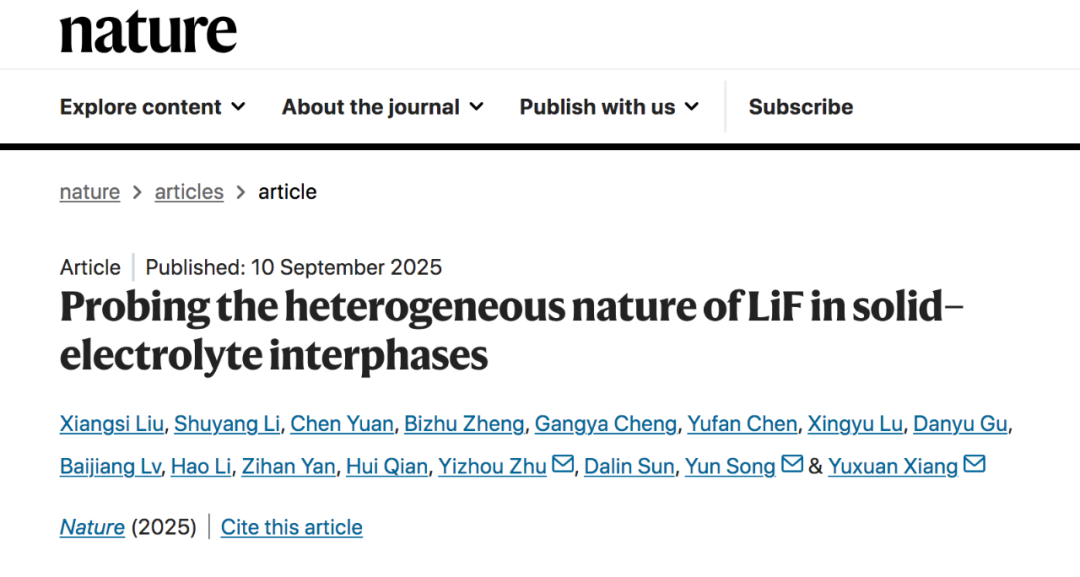

向宇轩凝视着电脑屏幕上,由核磁共振实验得到的电池里LiF的“片子”。屏幕上,有一条水平走向、中间带着一个峰峦的曲线。他总觉得哪里不对劲:较之理想化的情形,那个“峰”的起势一段,有那么些小小的“鼓包”。换言之,电池中的LiF与标准样品LiF的谱图,并不匹配。

电池中产生的LiF和LiF标准样品的核磁信号对比

电池中产生的LiF和LiF标准样品的核磁信号对比做科研的人,直觉来得突然,许多科学突破,经常从某一刻的卡顿起步。其实肉眼看,这个奇怪之处近乎微小不可辨,但向宇轩像被闪电击中了,他立刻决定:追!

原本,他们在做的课题是那层膜中的LiF“有多少”。但现在他们决意调转马头:这些LiF,到底“是什么”?

让我们暂且按下研究背后的故事不表,先了解这次的核心发现——在过往广泛的认知里,大家都以为LiF是纯净的,但西湖的研究团队发现,这是一个不纯的“家伙”!

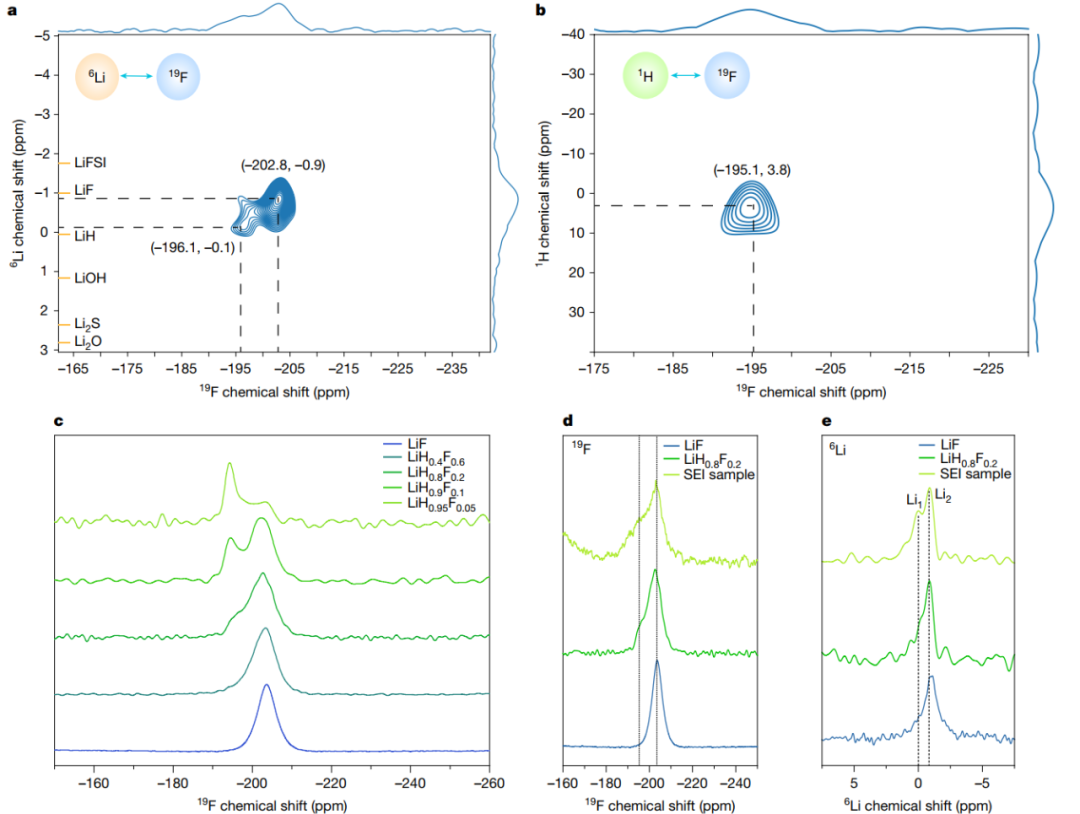

由于目标物质是LiF,实验就从“观察”电池那层负极保护膜中氟原子与锂原子的情况开始。

为此,研究团队使用了“高级版本”的核磁共振技术,即多核、多维固态核磁共振技术:能检测多种原子核,看到有哪些原子;还能看到这些原子之间的空间结构关系,比如谁和谁挨着。

他们首先用核磁共振技术“看”了氟原子的情况。实验看似生成了一个常见的“峰”;然而,团队放大这一区域后发现,这个“峰”是由两个不同的“峰”组成,其中一个“峰”可以归属于LiF,但另一个“峰”从未被报道过。基于此,团队推测 LiF中除了锂原子、氟原子,可能还有其他原子混入。

接着,他们“看”了锂原子,并检测了锂原子与氟原子的相关性。概括来说,根据结果推测,那个混入的原子是氢,并且,锂、氟、氢三种原子在纳米尺度上形成了一种新的微观结构。

事实上确实如此吗?为了验证猜想,他们人为将氢加入到LiF中,合成了一系列具有不同比例氢含量的Li-H-F样品,并再次用核磁共振技术检测。事实确实如此!那个曾在氟原子“片子”中新出现“峰”,真的来自于氢含量较高的Li-H-F。

多维固体核磁揭示电池中LiF的局域环境

至此,向宇轩团队首次揭示了电池负极“保护膜”中的LiF,并不是纯的,而是包含了一种由锂、氟、氢共同构成的固溶体结构。这一结论得到了同步辐射X射线衍射实验(XRD)与冷冻电子显微镜(cryo-EM)支持。

人们常常说结构决定功能。这种新发现的结构,会不会正好能解释为何LiF能让电池更好发挥性能?

轮到朱一舟实验室上场了。这个同样来自西湖大学工学院的团队,专注计算材料学,通过计算来理解、发现、设计、改性新型无机固体材料。他们通过第一性原理计算,对比了锂离子在LiF(氟化锂)和LiH(氢化锂)中移动的难易情况(即迁移势垒)。结果显示,果然,锂离子在氢含量高的环境中,更容易“动起来”,自然有利于电池性能的提升。

那么,这些结论适用于所有种类的锂电池吗?向宇轩团队回到电池本身,对主流的锂电池类型(即不同的电解液体系),进行了系统性测试。结果显示,在许多性能优异(即库仑效率较高)的体系中,都观察到了较高的Li-H-F的含量。

让挑战再升级一点!锂金属电池被认为是下一代高能量电池的方向。一系列电化学测试的结果再次显示,氢含量较高的LiF,较之纯LiF,能让锂金属负极表现更佳。

由此,向宇轩团队为LiF身上的悖论提供了一种全新的视角。

这是一个堪称“颠覆性”的发现。

你可能想问,我们为什么要大费周章地关心电池中一个已经存在的物质?答案是——意义很大。知道LiF是什么样,以及为什么它会以这种形态存在于那些“好用”的电池中,高性能锂电池的设计才会拥有全新的思路与方向。

这个成果源于科研工作者的敏感和直觉。用向宇轩的话说,因为“多看了一眼”。他们在查阅文献中发现,那个曾引起他注意的“鼓包”,在他人研究工作中,也有——但显然,看见并不意味着行动。因此,向宇轩现在对实验室的成员们会强调:“如果你在实验中看到异常的信号,要尝试去理解它。”

向宇轩在实验室

向宇轩在实验室这也是学科交叉再一次开出的璀璨之“花”。

其实,朱一舟实验室参与到这项研究中,远比论文所呈现出得要早得多。朱一舟是固态电解质计算领域的专家,她以计算揭开物质的“真面目”,有多项重要的研究成果。因此,向宇轩在课题早期假设阶段就邀请她加入了研究,每产生一种假说,他都会找朱一舟讨论成立与否。

而这个成果所涉及到的跨界合作,也不止于西湖。这个课题曾在一年里一筹莫展,直到向宇轩在一次学术会议上,认识了复旦大学的宋云教授,一位储氢方面的专家。宋云提及她们正在合成一种掺杂了氢的LiF;巧了,这正是向宇轩翘首以盼的样品。制作此类样品,并非向宇轩团队所长,意味着漫漫的挑战之路,但对于宋云的团队来说,在储氢领域,用氟和氢相互替代,是非常常见的实验策略;不过,隔行如隔山,氢能源方面的专家,并不知道电池中的LiF有这样特殊的核磁信号,也只模糊地意识到氢的加入可能会对锂离子有好处……

成果,有时候仅仅意味着新的起点。

眼下,向宇轩带着年轻的团队,向电池的更多秘密进发了。

实验室成员合照

实验室成员合照西湖大学工学院助理研究员刘湘思、复旦大学博士毕业生李舒扬、西湖大学工学院科研助理袁晨、西湖大学工学院助理研究员郑碧珠为本文共同第一作者。复旦大学智能材料与未来能源创新学院教授宋云,西湖大学工学院助理教授朱一舟,西湖大学工学院助理教授向宇轩为本文的共同通讯作者。

本研究得到了西湖大学黄嘉兴教授团队提供的重要支持与合作。在此,团队感谢西湖大学分子科学平台卢星宇、顾丹玉老师提供了多维多核固态核磁共振的支持,也感谢西湖卓越学者计划,西湖大学高性能计算中心、物质科学公共实验平台,及其他提供相关技术支持的老师们。同时,团队感谢西湖大学未来产业研究中心(RCIF)、西湖教育基金会、国家自然科学基金以及中国博士后科学基金的资助。

向宇轩课题组拟长期开展二次电池(锂离子电池、钠离子电池及固态电池)的基础与应用研究。

课题组现招收2026级博士研究生,博士后研究人员,欢迎对相关研究方向感兴趣的同仁加入!

联系邮箱:xiangyuxuan@westlake.edu.cn

最新资讯

学术研究

学术研究

大学新闻

人物故事