搜索网站、位置和人员

电话: +86-(0)571-86886861 公共事务部

最近网络流行的热梗,似乎跟孙磊团队的最新研究很贴合——

研究要有价值,基础款就不要再搭基础款:研究对象基础,研究思路就不基础;研究手段基础,研究应用就不基础。

近日,孙磊团队在《美国化学会志》上发表题为“Ultralong Room-Temperature Qubit Lifetimes of Covalent Organic Frameworks”的最新研究成果,让“老材料”COF-5和COF-108焕发新活力。这一次,它们扮演了全新的角色——室温电子自旋量子比特的理想载体。

基础的材料,配上不基础的新特性,它们究竟能擦出怎样的火花?

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c09638

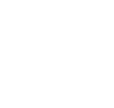

(a)COF-5和 COF-108结构及合成路线。(b)COF-5和 COF-108在室温下的自旋弛豫时间与代表性分子电子自旋量子比特以及无机固体中顺磁缺陷的比较。(星号代表COF材料)

什么是COF材料?

简单来说,COF材料就是通过共价键连接有机分子形成的晶态多孔材料,可以想象成“有机小分子搭成的纳米海绵”。

2005年,美国密歇根大学的Omar Yaghi团队在《科学》杂志上报道了首例共价有机框架COF-5的合成,这类由硼酸酯键构建的二维晶态聚合物材料立即引起了学界轰动,成为继金属有机框架(MOF)之后多孔材料领域的重大突破。

两年后,三维结构的COF-108问世,其独特的立方体拓扑结构拓宽了人们对晶态聚合物材料的认知边界。相较于二维层状结构的COF-5,三维结构的COF-108比表面积更大、可吸附物质更多,再次刷新了学界对COF材料结构潜力的想象,成为高分子材料科学史上的重要里程碑。

作为多孔材料,COF材料的优势十分突出:一方面,其规律的纳米级孔洞让其拥有超大比表面积,一小勺COF材料的内表面展开可相当于一个足球场;另一方面,它们通常具有优异的热稳定性和化学稳定性。基于这些特性,科学家们利用经典的COF材料开发了吸附、分离、催化等诸多应用,并拓展出了基于亚胺键、炔键等连接方式的新型COF体系。

过去二十年,学界对COF材料的研究多集中在“提升老性能”和“合成新材料”。这一次,西湖大学理学院孙磊团队以一种全新的视角切入,让这个诞生20年的“老材料”焕发“新活力”。

COF——电子自旋量子比特的理想载体

事实上,关于研究团队设计分子电子自旋量子比特的研究早有铺垫,孙磊在麻省理工学院攻读博士期间,就对利用分子体系探索量子现象充满兴趣。2021年他加入西湖大学,组建分子量子器件和量子信息实验室,实验室的研究方向就是利用化学工具去解决物理问题,利用物理原理对分子设计提供指导,这场对COF材料的量子探索,正是他对多年好奇心的回应。

研究团队没有选择合成新型COF,而是聚焦两种最具代表性的经典材料——二维的COF-5与三维的COF-108,通过自发氧化,在这两种材料的骨架中植入了半醌式自由基。这种自由基就像一颗敏感的“量子心脏”,它的“跳动节奏”(即电子自旋状态)对周围环境极为敏感,而电子自旋,正是构建量子比特的核心基础。

要理解这一突破的价值,首先需要明确量子比特的关键特性:经典比特只能在0或1中择其一,量子比特却能处于0和1的叠加态,而电子自旋并非电子真的在旋转,而是电子的一种内禀属性,好比一枚硬币有正反面,拥有电子自旋的硬币,可以处于正面和反面相叠加的状态。所以,电子自旋天然就是量子比特的“黄金载体”。

长期以来,分子电子自旋量子比特面临着一个巨大的挑战:在室温条件下,它的量子态寿命非常短暂,通常情况下,维持稳定的时间只有数微秒。但是,孙磊研究团队发现,在室温条件下,COF-5和COF-108的自旋弛豫时间(即量子态的寿命)竟然超过了300微秒。这个性能指标不仅远超大多数有机小分子体系,甚至逼近了金刚石中氮空位色心的表现——后者被认为是固态量子体系的黄金标准。这意味着,COF材料可以成为室温电子自旋量子比特的理想载体。

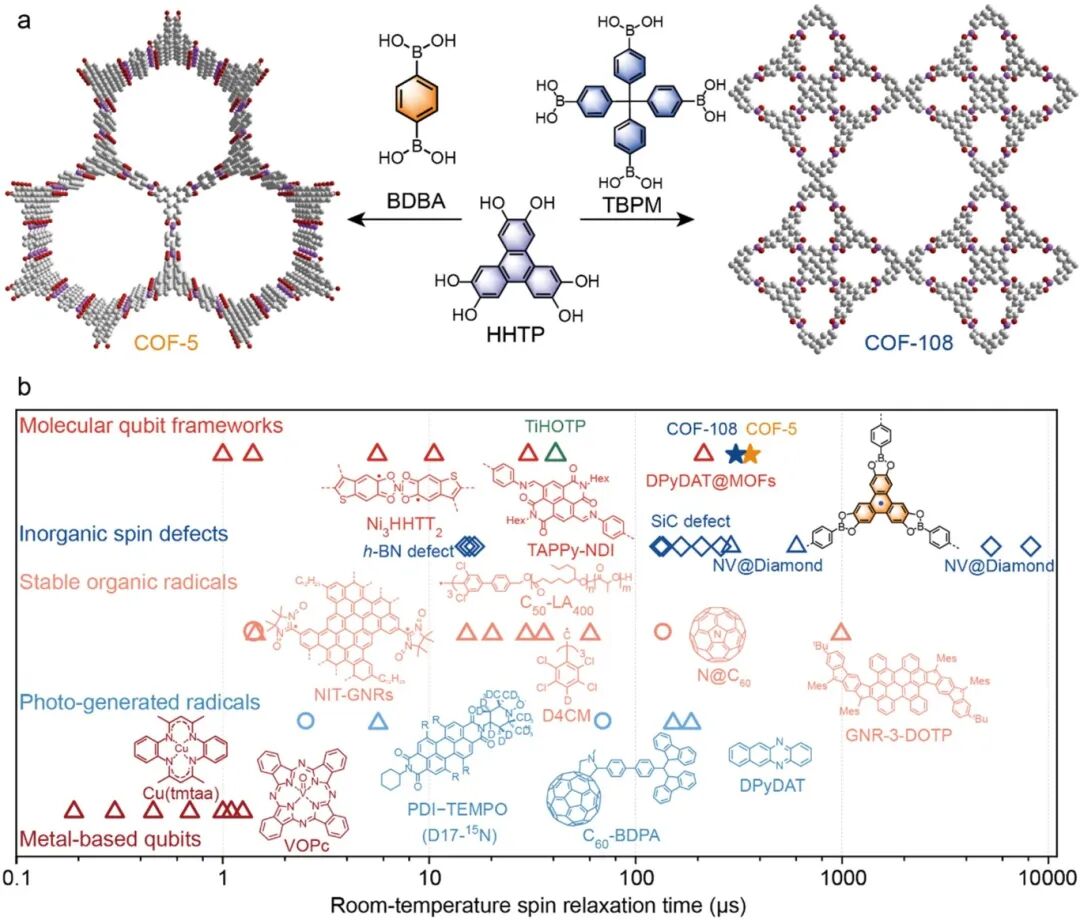

(a)通过反转恢复序列测得自旋弛豫时间。(b)通过动力学解耦序列显著提升自旋退相干时间。(c,d)室温下通过各类核自旋检测序列获得的 COF-5和 COF-108的频域波谱。(e,f)通过DFT计算COF-5和 COF-108的自旋密度分布。

为什么COF材料拥有如此卓越的量子性能?结构决定功能,研究团队通过比热容测量、振动光谱分析和理论计算等多重手段,解释了这一性能背后的原理——

强健的硼氧共价键构成了材料的刚性骨架,其键能远高于配位键,如同建筑物的钢筋混凝土框架,可以有效抑制晶格振动对量子态的干扰;

电子自旋在芳香环体系中的离域分布是另一个关键因素。通过密度泛函理论(DFT)计算发现,电子自旋不只局限于氧原子,而是扩散到整个芳香环上。如果电子自旋只是集中在一个点上,那么这个点受到外界干扰时,量子态就很容易发生改变,而当电子自旋扩散到范围较大的区域时,外界的局部干扰对量子态的影响就会被分散和削弱,从而提高了量子比特的稳定性;

此外,电中性的框架结构使孔道的活化变得更加简单,进一步减少了外界干扰因素,避免了磁噪声来源。

开启量子传感器新可能

在发现COF材料拥有这一神奇的新性能后,研究团队思考,是否可以进行进一步探究,让量子系统听清周围的声音?

他们采用了动力学解耦技术,通过施加精巧设计的微波脉冲序列,有效压制了环境噪声对量子态的干扰,将室温自旋退相干时间提升至超过5微秒。退相干时间是衡量量子比特性能的一个重要指标,它表示量子比特能够维持量子叠加态的时间。退相干时间越长,量子比特保持量子信息的时间就越长,其在量子计算、量子传感等应用中的性能就越好。

这种技术就像为量子系统戴上了一副高效的降噪耳机,在抑制环境噪声的同时放大音乐的音量,使其能够"听"见微弱的信号。利用这种技术,他们在室温下清晰检测到了来自COF材料内氢、硼、碳原子核自旋的信号,实现了对这些元素的精准鉴定。

这一突破直接指向了一个重要应用方向——量子传感。作为量子技术中最具前景的领域之一,量子传感利用量子力学原理,可实现对磁场、电场、温度等物理量的超高精度测量。对核自旋传感而言,传统的核磁共振波谱需要低温、强磁场等极端条件,通常而言,这些设备体积庞大、成本高昂,使用场景受限。

而基于COF材料的量子传感器则有望打破这些限制,可以在室温、较弱磁场下工作。设想一下,在未来,现在使用的大型核磁共振仪器可以被手掌大小的小型设备替代,更为轻便、更加灵敏。这一突破,有望为生物分子识别、环境监测、医学诊断、工业质量控制等多个领域带来新变化。

从最初的结构奇迹,到吸附、催化、储能等功能应用,再到如今成为量子信息科技的重要候选者,COF材料“老树发新芽”,恰是科学研究的生动隐喻:科学研究没有真正的终点,每一个看似的“终点”,或许都是下一段故事的“起点”。

孙磊(左)和文章第一作者孙哲成(右)

致谢

西湖大学理学院博士生孙哲成为文章第一作者,西湖大学理学院化学系和物理系助理教授孙磊为文章通讯作者,西湖大学理学院刘仕教授,博士生倪维彬、李德楠、杜茜娅、周爱梅,助理研究员王少泽为该工作提供了帮助,熊本大学张中岳副教授对本项研究提供了宝贵的意见。

本项目得到了国家自然科学基金(22273078)和杭州市创新团队计划(TD2022004)的支持,项目实施过程中得到了西湖大学分子科学公共实验平台、西湖大学物质科学公共实验平台、西湖大学高性能计算中心的大力支持。

实验室网站:sunlei.lab.westlake.edu.cn

最新资讯

学术研究

学术研究

学术研究

大学新闻