搜索网站、位置和人员

电话: +86-(0)571-86886861 公共事务部

这是西湖的开学季。8月10日,西湖大学2025级本科生开学典礼,8月24日,西湖大学2025级博士生开学典礼。

这是一所先探索博士生培养、再开启本科生教育的新型研究型大学。今年西湖大学招收博士研究生609人,数倍于同期的本科生。

开学典礼现场,609支笔在609个新生礼盒里,安静地待在609张红色座椅上,等待着609位新生。每一支笔上都刻有主人的名字,等待他们亲笔“书写”未来。这是西湖的传统。

开学典礼对应的英文——CONVOCATION,源自拉丁语 convocatio,意为“召集、召唤”。

是什么在召唤?又在召唤什么?

TA们从何而来

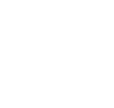

609名博士新生中,606位是中国籍学生,他们来自国内各大高校。还有超过10%的生源来自海外院校,即本科或硕士已经奔赴海外就读的一批中国学生,在博士阶段“回流”中国求学。

与往年相比,这一届博士新生境外生源地更多元。除了来自英国、美国的学生最多,分别为17人和15人之外,还出现了瑞士苏黎世联邦工学院、加拿大多伦多大学、德国慕尼黑技术大学、丹麦技术大学、爱尔兰都柏林圣三一学院等众多院校的毕业生。

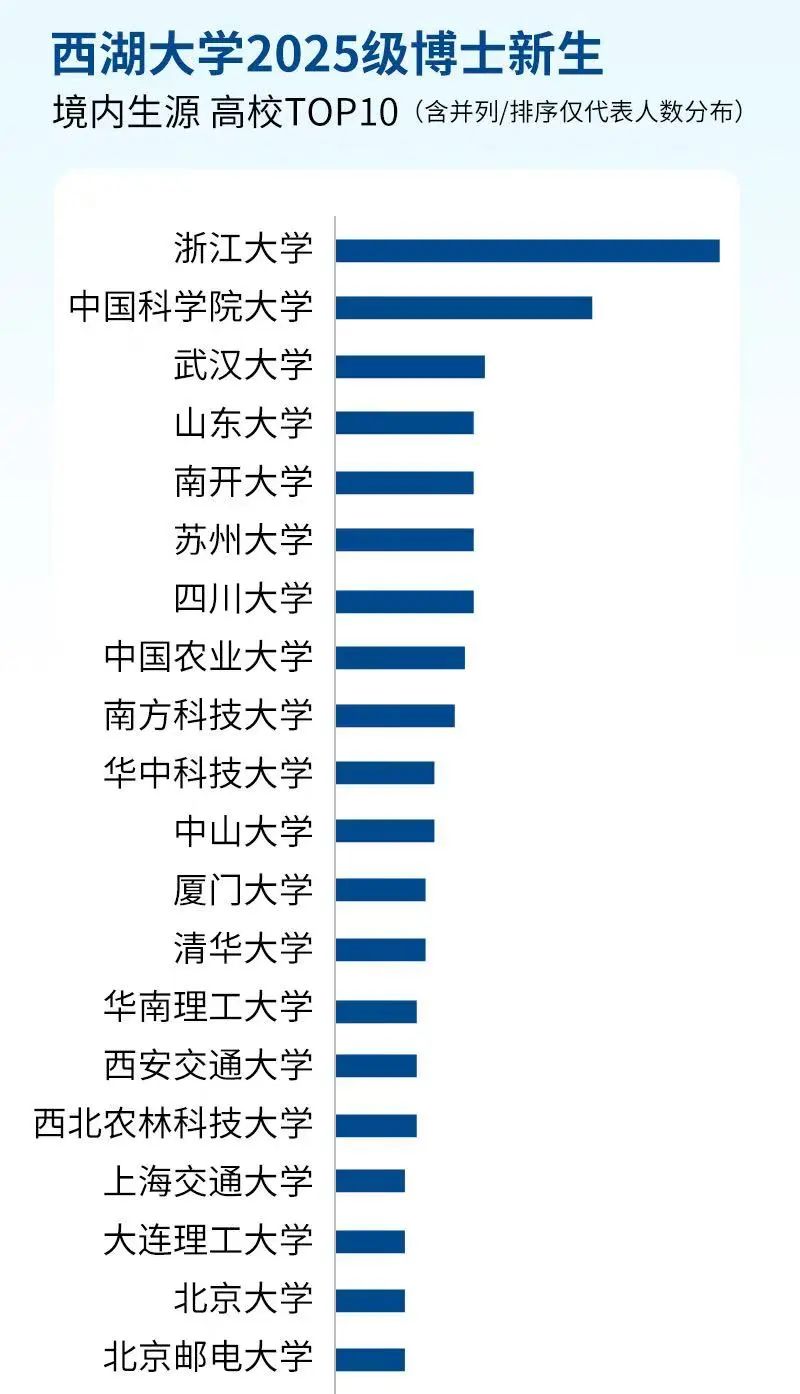

2023年西湖大学正式启动建设医学院,同年杭州市与西湖大学签订合作协议,杭州市第一人民医院成为西湖大学直属附属医院,更名为“西湖大学附属杭州市第一人民医院”。今年西湖大学本科招生专业中也首次出现了“临床医学专业”。医学院的快速发展吸引了一大批医学、药学领域的学生。今年有来自全国16所医学院或药学院的毕业生加入。

新生步入学术会堂

TA们为何而来

与数据相比,每一个个体的回应也许更为真切。典礼开始前,在熙熙攘攘的学术会堂前厅,我们和部分新生聊了聊——为何会相聚在西湖。

朱晓晟本科就读于浙大竺可桢学院和基础医学院,硕士就读于牛津大学肿瘤系,主要研究的SPRTN蛋白酶对DNA损伤修复的作用。“其实最初我考虑还在海外继续读博、做博后,再回国发展。”但他与本科同学的一些交流对他产生了很大影响。“根据他们的推荐,我在西湖大学找到了非常契合的实验室,并且提前半年来西湖进行访学,发现这边的平台和老师都很好,尤其是这里的人均资源,超过绝大部分传统高校。”

本科毕业于中国科学技术大学的周文沁,是一位浙江姑娘。她的毕业设计是在哈佛医学院完成的,当时她同步申请了西湖和美国的高校,但综合比较学术资源、研究方向、学术环境后,还是选择回国读博。“我目前对合成生物学和肿瘤生物学特别感兴趣,不过具体未来要做哪个方向,还在探索中。这也是特别喜欢西湖的一点,因为这里实行的轮转制可以让我在不同实验室里学习体验之后,再选定一个我最喜欢也是最适合自己的方向。”

杨祯熙来自上海交通大学,是一位杭州姑娘,当她还是初中生的时候,她知道了西湖大学成立的新闻,高考时,西湖还没有招收本科生,她遗憾错过。不过等到上了大学,她才更多了解这所大学。她和西湖真正的结缘,始于大三暑期科研实习,做了蛋白质凝聚体的相关工作,发现自己特别感兴趣,也十分喜爱西湖的科研氛围,来西湖就“水到渠成”了。

林春博,来自杭州本地的浙江工业大学,虽然刚刚本科毕业,但他的履历上已经有一长串的科研经历和各种科研奖项。他曾经在美国加州大学伯克利分校进行了将近一年的访学,在一个诺贝尔物理学奖课题组里开展研究。“我们使用夏威夷Keck望远镜在伯克利远程操控,进行一些天文上的观测。”他说。占据地利之宜,他本科时就来西湖大学访问多次,“然后又参加了西湖工学院的夏令营,AI暑期公开课和EIE暑校,还蹭了国际会议,对西湖已经非常了解了”。

新生礼物赠送仪式

西湖大学博士研究生招生采用“申请-考核”制,不管是应届的本科、硕士毕业生,还是过往本科、硕士生毕业生,都可以申请西湖大学,攻读博士学位。因此,西湖大学同一届博士新生会出现明显的年龄差。

本科毕业于北京大学的陈同学,是今年年龄最小的博士新生,19岁。15岁时,他凭借全国中学生数学奥林匹克竞赛国家金牌,进入北京大学英才班学习数学。他说西湖大学给他的感觉,和当年的京师大学堂有点像,大家也都比较自驱,“不需要被推着走”。在西湖,他将继续深入数论以及代数几何方面的研究,继续着少年时代就热爱的数学之路。

年龄最大的博士新生祥蔚,出生于1992年,今年33岁,硕士毕业于陆军军医大学,曾在陆军军医大学和陆军特色医学中心工作多年,进入西湖大学后将主攻生物学专业,希望从事免疫与微生物学方向的研究。

硕士毕业于康奈尔大学的唐晟杰,研究方向是计算材料科学。他其实已经工作过近两年,在一家头部新能源企业从事研发,这个岗位他很喜欢,但在工作过程中遇到了不少技术瓶颈,会走一些弯路,而周边的环境有时候让他感觉“孤立无援”,缺乏志同道合者。最终他决定读博,继续探索多尺度计算模拟来研究复杂材料。“然后为什么选择西湖呢?其实很简单,这里是一个很纯粹的研究型大学,有很好的研究平台,有一批高水平的导师,可以让我的科研潜力得到更大的开发。”

有的人直面困惑而来,有的人追随梦想而来,也有的人也撕掉各种标签而来,无问东西。

他们甚至“想得很大,做得很细”——Think big and start small。多伦多大学神经科学和心理学专业毕业的许诗怡,想继续探索意识起源的谜团;本硕毕业于哈尔滨工业大学的崔涵在入学前已经开始研究,试图通过对人脑分区的理解,帮助人工智能进一步提升。

留学生Timo Alexander Weis来自德国。他曾在高中毕业后,gap了一年来到中国。重庆口音的普通话和4D魔幻的山城地貌,是他对中国的第一印象。有趣的是,他在德国的导师是杭州人,导师向他热情“安利”了杭州这座城市和西湖大学这所年轻的大学。来到比重庆温和不少的杭州后,化学专业的Timo选择了交叉特色的党波波实验室,决定从化学向药物开发迈出一小步。

无论如何,这是人生的一大步。609个名字,每一个都有故事,我们无法一一展开,但相信609支笔,也即将在今天开始自己的书写方式。

发言集锦

进入博士阶段,首先要面临的就是从“知识的学习者”向“知识的创造者”的转变,这个过程本身不仅是学术能力的进阶,更是科研思维的重塑,意味着你们要实现从被动吸纳到主动建构的蜕变······勇闯科研“无人区”,是学校对你们的期许。—— 施一公 西湖大学校长

人工智能是人类拥抱未来的超能力,还是悬在头顶的达摩克利斯之剑?大数据和算法是时代的领跑者,还是信息大爆炸的技术反噬?······在一道道不惑的方程式中,变化才是永恒不变的真理,热爱、自律以及内心的纯净更显得尤为重要。——张仲灿 西湖大学董事代表

我想用古希腊先哲亚里士多德的话与大家共勉,我们日复一日做的事情决定了我们是怎样的人。——陈焱 复旦大学研究生院常务副院长

西湖大学鼓励冒险,包容试错的基因与浙大开拓创新的传统一脉相承,期待你们在学术交叉处开疆拓土,敢为人先,不惧失败,成为新质生产力的推动者与创造者。——叶松 浙江大学研究生院副院长

在科研道路上,错误在所难免,但大家要从错误中学习。在西湖大学,我们所有的老师都会为这份纯粹保驾护航。 ——管坤良 西湖大学细胞生物学讲席教授

2022年夏天,我随“科学之树”科普支教团前往四川甘孜。一位小女孩说,我们这些女老师是她的榜样;一个小男孩问,学好生物是不是就能治好家人的病。——周岩 在校生代表、医学院博士生

而同样重要的,是向外的探索,去拥抱一个广阔而多元的生活。这个支撑系统需要能量,而能量来自于我们丰富而真实的生活本身。——岳浩远 新生代表

最新资讯

大学新闻

大学新闻

学术研究