搜索网站、位置和人员

电话: +86-(0)571-86886861 公共事务部

你知道吗?厨房里的醋(乙酸)、被誉为石化工业之母的乙烯,可以用最常见的二氧化碳或者一氧化碳来制备。

听起来像魔术,其实,这得益于催化技术的发展。在众多催化方法中,有一种技术叫做电催化技术,顾名思义,通过电能驱动催化反应。

拉曼光谱技术,分子界的高清摄像头

你,相信光吗?

1928年,印度科学家钱德拉塞卡拉·拉曼在实验中发现,光通过介质时会发生非弹性散射,导致散射光的频率发生改变,这就是“拉曼效应”。这一发现让他在 1930 年获得了诺贝尔物理学奖。

而后来基于此诞生的拉曼光谱技术,正是以这位科学家的名字命名。

拉曼光谱技术能做什么?它就像一个特殊的“摄像头”,可以记录下分子振动的秘密,让肉眼看不见的微观过程变得可观测。

每个分子振动有着自己独特的频率,拉曼光谱的工作原理,就是利用这些“独一无二”的信息。当一束激光照射到分子上时会散射出光。这束散射光与入射光之间能量不同,而这个差异恰好对应着分子的振动频率。通过这些振动信息,科学家就可以判断出这是什么分子,以及它处于什么状态。

在化学研究中,很多关键反应发生在催化剂表面等微观界面,很难直接观测。而拉曼光谱能在反应进行时实时捕捉分子的振动变化。例如,在研究二氧化碳还原时,科学家可以通过拉曼光谱可以追踪到中间产物的振动信号,判断它们在催化剂表面的生成和转化情况,从而理解反应的具体路径。

这项技术应用范围很广,遍及化学、物理学、生物学和医学等各个领域。杨汶醒团队长期致力于能源电催化技术的谱学表征和机制研究。利用拉曼光谱这个“微观摄像头”,围绕二氧化碳和一氧化碳的电催化还原,团队展开了两项层层深入的探索。

研究一:电催化CO₂还原中,小分子如何“变身”?

团队的第一项研究是关于二氧化碳的催化。

在电催化中,铜是常见的催化剂,为了提高催化性能,科学家通常会加入吡啶类、咪唑类等分子修饰剂。但究竟哪种分子效果最好?这些“分子加速器”又是如何发挥作用的?这些问题一直悬而未决。

杨汶醒团队发现,给铜催化剂表面修饰一种叫“4-巯基吡啶”(4MPy)的小分子,能大幅提高乙烯的产量。

为什么? 研究团队利用 “工况拉曼光谱”技术(这是一种在样品完全处于实际工作条件下进行分析的拉曼光谱技术)找到了答案。

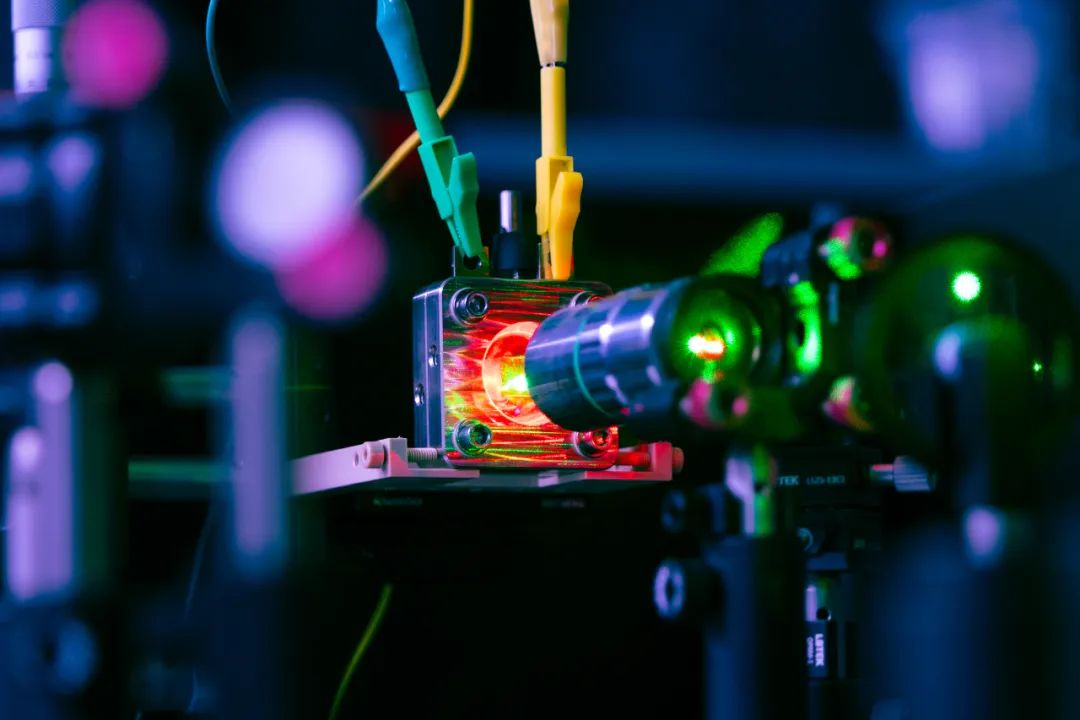

传统的方法,需要把催化剂从膜电极里取出来检测,但是,这样会破坏真实的三相界面(固-液-气),测到的光谱可能和实际情况完全不同,导致对反应机理的错误理解。在这个过程中,他们创新性地开发了MEA型工况拉曼池,也就是说,通过在阳极板打开一扇“小窗”,使得拉曼激光穿透离子交换膜直接聚焦在阴极催化剂表面,进而实现在反应过程中直接的光谱观测。

在工业生产场景中,电催化反应往往在“固-液-气”三相界面进行 —— 催化剂(固体)、水(液体)和二氧化碳(气体)在这里相遇。在三相界面的特殊环境中,4-巯基吡啶会发生神奇的“变身”—— 从“硫醇形态”转变成“硫酮形态”。让催化剂表面变得更“疏水”(减少多余水的干扰),还能把二氧化碳分子“拉”到催化剂附近,减少浪费。

MEA三相界面处4MPy的共振转变促进生成C2+产物的机理示意图

更有趣的是,这种变化只在接近工业应用的装置(“固-液-气”三相界面)中发生。如果换用普通实验装置(“固-液”界面),小分子会直接“跑掉”,根本没机会发挥作用。

这项研究发现为优化铜基CO₂还原催化剂提供了新思路:通过设计具有电子诱导互变异构特性的分子(如硫醇-硫酮或亚胺-烯胺体系),可精准调控催化微环境。MEA独特的电化学界面特性,也为开发新型电化学反应体系、拓展至其他电化学研究领域开辟了道路。

研究二:电催化CO还原中,水分子如何运动?

如果说第一项研究揭开了工业场景中分子修饰剂的作用密码,那么团队的第二项研究则将目光投向了催化反应中更基础、也更易被忽视的关键角色 —— 水分子,探寻它们在一氧化碳还原中的微妙作用。

与第一项研究一样,研究团队研究使用铜作为催化剂,但一氧化碳如何 “选择” 生成乙酸而非其他产物,其中的分子机制仍不明晰。

电催化催化剂表面具有大量溶剂分子和电解液离子,这些水分子一直难以被观测,大众也并不了解它们如何具体影响催化反应。

水作为一种极为常见且至关重要的物质,拥有许多神奇的物理化学性质,比如水冻结成冰后,体积会膨胀,这种特性与大部分材料恰恰相反。或许破题的关键,就藏在这些看似普通的水分子中。

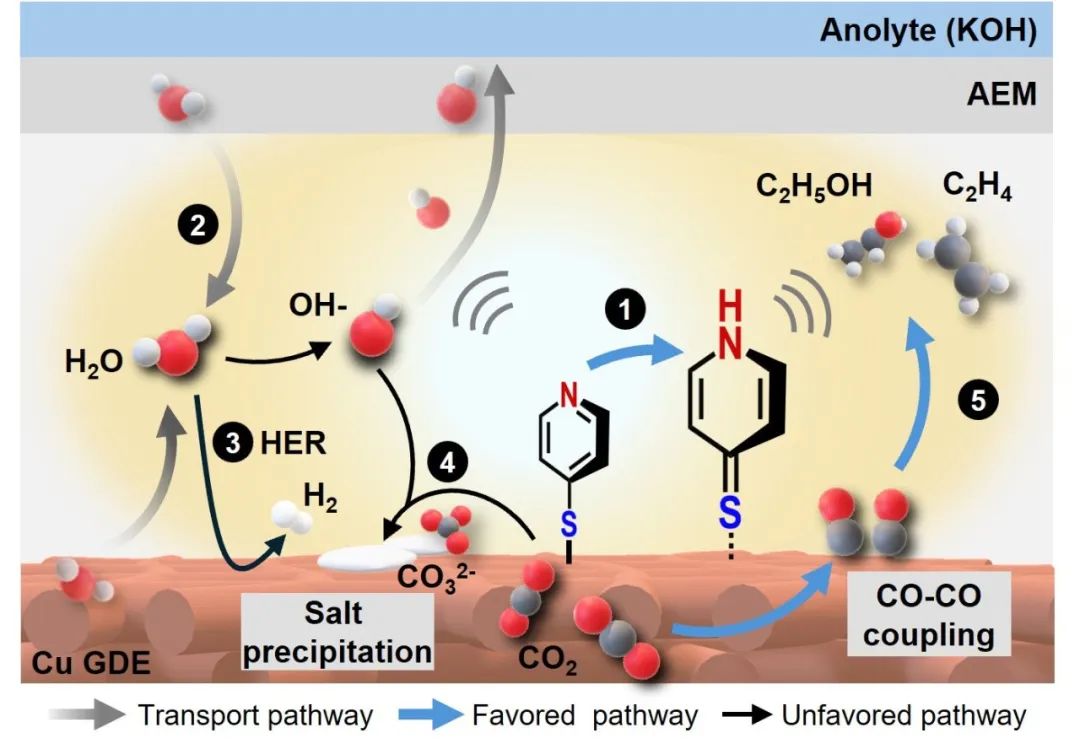

团队利用原位拉曼光谱技术(可在反应发生时直接检测样品,捕捉分子振动的动态信息),观察到铜催化剂表面的水分子结构会根据电压变化发生变化:有的水分子形成紧密的 “氢键网络”,有的松散分布,还有的会与电解液中的阳离子 “牵手”……

通过对界面水分子的拉曼信号观测,团队发现电极表面吸附的羟基(OHad)之间,与电解质阳离子之间存在着一种复杂的非共价相互作用,在催化剂表面形成“OHad…M⁺(H₂O)ₙ复合物”结构。这会让导致一氧化碳更容易被这些富集在催化剂表面的OH物种进行亲核进攻,从而选择性地转化为乙酸,而不是乙烯或乙醇。

非共价相互作用形成的局域OH-…M+(H2O)n促进CORR生成乙酸盐的机制

这项研究的重要意义在于,通过原位光谱技术实时探测界面水分子结构,首次解析了电极表面非共价相互作用的动态演变过程,从而揭示了催化反应选择性的微观调控机制。这一发现也表明,理解和理性设计这类非共价相互作用,为未来精准控制电催化过程开辟了新途径,展现出巨大的应用潜力。

左起:杨汶醒、李羚、刘起良

科学的突破,往往始于对“微小”的追问。

在能源与环境的双重挑战下,如何将二氧化碳这些常见的温室气体,转化为乙烯、乙酸等高价值化学品,是科学家持续探索的重要课题。当我们掌握小分子修饰剂如何调控界面、水分子如何影响产物选择,不仅可以开始精准设计高效催化剂,也离温室气体能更高效地变身为高价值化学品更近了一步。

而这些对微观世界的解码,最终将汇聚成破解宏观难题的力量,从实验室里跳动的光谱信号,到未来工业生产线上的高效绿色转化,或许,这些技术此刻正在某个实验室里发酵、催化。

论文信息:

7月2日,西湖大学人工光合作用与太阳能燃料研究中心杨汶醒团队在PNAS发表了题为“Operando Raman characterization of unique electroinduced molecular tautomerization in zero-gap electrolyzers promotes CO₂ reduction”的研究论文。西湖大学理学院、人工光合作用与太阳能燃料中心特聘研究员杨汶醒为文章通讯作者,西湖大学博士生李羚为文章第一作者。

论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2418144122?sessionid=

更多信息点击查看:电致分子互变异构调控催化微环境丨人工光合作用与太阳能燃料中心杨汶醒实验室发表最新成果

8月19日,西湖大学人工光合作用与太阳能燃料研究中心杨汶醒团队在Nature Catalysis发表了题为“Resolving Non-Covalent Interactions Between Surface Hydroxyl on Cu and Interfacial Water in Alkaline CO Electroreduction”的研究论文。西湖大学理学院、人工光合作用与太阳能燃料中心特聘研究员杨汶醒为文章通讯作者,西湖大学博士生刘起良为文章第一作者。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41929-025-01396-5

更多信息点击查看:https://science.westlake.edu.cn/newsevents/news/202508/t20250819_57608.shtml

西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心

CAP for Solar Fuels @ Westlake

“西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心”为西湖大学校级研究中心,成立于2020年3月,由中国科学院院士、人工光合作用领域专家、西湖大学理学院化学讲席教授孙立成博士组建,主要致力于太阳能燃料与太阳能电池科学前沿领域关键科学问题的基础研究和瓶颈应用技术的突破。

中心的研究方向包括高效分解水制氢催化剂的设计以及关键器件的集成和应用、光/电驱动CO2还原制备清洁燃料、光/电驱动N2还原合成氨、利用水作为氧源和氢源光/电驱动有机底物氧化与还原制备精细化学品、新型太阳能电池与相关催化剂/电极的耦合关键技术研发、新型捕光半导体材料及光阳极/光阴极的开发、天然光合作用释氧酶水氧化机理揭示、材料智能设计等,并力求从分子、材料等多个尺度上优化催化剂性能、理解复杂的固-气-液界面现象、调控电荷分离与传输、设计开发新型材料和催化体系实现高效太阳能转化和可再生绿色燃料及高端化学品的清洁制备。

中心官网:

https://cap.westlake.edu.cn/

最新资讯

学术研究

大学新闻