搜索网站、位置和人员

电话: +86-(0)571-86886861 公共事务部

仰望星空时,斗转星移的轨迹背后,是物理学定律编织的精密网络;凝视文艺复兴的画作时,人文思想的光芒深处,藏着数学与宇宙的隐秘对话。

科学与人文,看似分属两条平行线,却始终在人类文明的长河中相互映照、彼此成就。人类对真理与美的探寻,是在公式推演中触摸宇宙的脉搏,还是在艺术创作中捕捉真理的神采?

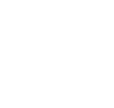

湖心讲堂2025夏季公开课,跟随物理学家、复旦大学谢希德讲座教授金晓峰,与科学史家、中国科学院自然科学史研究所研究员刘钝的脚步,一同回溯科学与艺术交织的千年历程,解析 “世界图景的构形”里共通的密码。

金晓峰:科学之美在哪里?

“我们有音乐欣赏、文学欣赏、绘画欣赏、体育欣赏,却鲜少提及‘科学欣赏’。”在湖心讲堂的讲台上,物理学家金晓峰教授开启了对“科学之美”的探讨。

金晓峰首先追溯到古希腊毕达哥拉斯学派,介绍了“万物皆数”与“和谐比例”的理念如何在声学中得以呈现。“和谐是许多混合要素的统一,是不一致要素之间的一致”,先哲们相信每一个规则运动都会产生一个和谐的声音,整个宇宙产生了一种“天球的音乐”。弦乐的谐音、天体的交响——毕达哥拉斯学派强调美来源于各部分的有序与规则排列,这一观点几乎成为古代美学的公理。而更狭义地讲,将美等同于数字或数值的秩序,则成为某些艺术流派及理论中的“信条”。

科学之美如何被感知?金晓峰援引伽利略的名言“自然之书是由数学字符写成的”,将欣赏科学与文学欣赏相提并论,“科学之美更接近文学之美,欣赏科学,首先要理解科学语言与理智符号。”

为了让“科学之美”更加可感,金教授紧接着带领大家“仰望星空”,举目望去繁星满布,似乎一片混乱;但仔细观察,就会发现它们并非毫无秩序。事实上,早期文明,包括中国、希腊、印度、两河流域和埃及,都记录并揭示了这些星体运动的规律性:从古希腊哲学家的“天球音乐”想象,到“托勒密模型”本轮-均轮的方法,再到哥白尼提出“日心说”,伽利略用望远镜观测到月面坑洼……

接着,金晓峰深度剖析了开普勒“三定律”与牛顿万有引力理论的美学意义。开普勒以行星椭圆轨道、等面积定律和周期半长轴关系,呈现了不同天体在一组数值安排下的统一运动;牛顿通过自由落体与圆周运动的类比,揭示了万有引力的本质。哈雷彗星的精准预言则让这一理论的预测力与美学价值达到巅峰。

“从牛顿之后,天上地下就没有差别,整个宇宙就像钟表一样可精确地用动力学进行表述,从这个意义上来讲,这是一种大美。”

“一个科学家在建立秩序的时候,他最像艺术家。”最后,金晓峰教授引用诺贝尔奖物理学奖得主L.N. Cooper的话总结,科学家,小说家,画家与音乐家所提供的,并非简单的表述,而是以独特个人的方式揭示世界的秩序。只有在我们学会了如何看、如何听、如何理解之后,才能发现不一样的世界。

刘钝:《雅典学院》中的美之科学

刘钝教授从科学史与艺术史的交汇处切入,过渡到文艺复兴巨作《雅典学院》中的“美之科学”。

《雅典学院》是“文艺复兴三杰”之一拉斐尔(1483-1520)于1511年创作的一幅主题壁画,这幅画以古希腊哲学家柏拉图创办学院之逸事为题材,把代表着哲学、数学、音乐、天文等不同学科领域的文化名人会聚一堂,反映了希腊古典时期学派林立、相互切磋的景象。

刘钝指出,《雅典学园》是文艺复兴人文主义者对古典智慧的重新阐释与礼赞。画作通过空间布局(拱门透视)、符号隐喻(书籍、数字、乐器)和人物动态(柏拉图与亚里士多德的手势、毕达哥拉斯的书写板、欧几里得作图授课),将抽象的哲学转化为可感知的视觉叙事,成为跨学科思想交融的典范,这背后暗藏三大思想密码:宇宙构成、数学本体论、科学方法论。

画面中描绘了50多位学者名人,位于中心的是柏拉图与亚里士多德:柏拉图指向天穹,手执他的名作《蒂迈欧篇》;亚里士多德指向大地,持《伦理学》。这一姿态象征理念论与实在论的分野。柏拉图的《蒂迈欧篇》中曾提出五种正多面体与古希腊元素论的对应:正方体对应地、正二十面体对应水、正八面体对应气、正四面体对应火,正十二面体对应天上元素,即“以太世界”。刘钝介绍道,这五种被赋予了元素特征的多面体在古希腊被赋予宇宙生成与变化的意义,反映了文艺复兴时代卓越画家对希腊古典文明的向往。

画作中,位于阶梯下平台左侧的人群里,中心人物是数学家毕达哥拉斯,他面前的小画板上反映了对和声与几何形数的知识。身着阿拉伯服饰的阿威罗伊是希腊文明在中世纪的传灯者,他对柏拉图、亚里士多德等人著作的研究成了文艺复兴时代学者们的重要学术资源;这一组群像中的其他人物包括波埃修、巴门尼德与希帕蒂亚,他们的思想或工作或多或少与毕达哥拉斯学派关联。毕达哥拉斯学派将音乐与算术结合起来,影响了后世开普勒等人有关宇宙和谐的思想。

而在阶梯下平台的右侧,数学家欧几里得显然是个中心人物。刘教授指出,他身旁的几位青年依次体现了“初学者”“沉思者”“顿悟者”至“娴熟者先觉者”的表情,正好象征借助逻辑推理探索未知世界的不同阶段。欧几里得几何学中用尺规作图法,是一种与欧式公理体系密切相关的思想操练。欧几里得的伟大不在于记录和证明了多少条几何定理与推论,而是把所有潜在的欧式定理奠基在首卷的五条公理和五条公设基础之上。

通过层层剖析,以《雅典学园》解读的为例,刘钝用图形与比例、和声与哲理,揭示了科学与人文在“秩序”与“和谐”意义上的深度共鸣。

湖心问答

一位学者从微观数学结构切入科学美学,另一位则是从宏观艺术史解读文明秩序,揭示科学与人文的内在美学纽带,两位学者为观众带来了如何用美学视角看科学,用科学眼光观艺术的思考。在最后的问答环节,现场也来了许多放暑假的中小学生,除了学术上的专业问题,他们更想发问,在这些资深的前辈眼中,站在人生的分叉路口,该如何选择?

科学史上许多重大突破常源于跨学科碰撞(如DNA结构发现依赖物理学技术)。在当今学科细分化的时代,您认为应如何激发及活用各学科之间的“跨界对话”?

施一公:其实任何一个单一的学科,它总会越走越慢。因为重大的理论和现象往往会被先发现,随着时间推移,相对容易取得的重大突破基本都被发现了,剩下的是不那么重大的理论和现象或者很难被发现的重大突破,怎么办呢?借助于交叉学科是一个最重要的手段。科学发现有一个重要的规律,多元促进创新、促进发现。民间有一句话“三个臭皮匠顶个诸葛亮”,其寓意在于多元,不同的思维方式、不同的文化背景,甚至不同族裔的人群,大家的思考方式不一样,聚在一起的时候,往往会有相互鼓励、相互刺激的创新要素。

刘钝:我在西湖大学校园参观时有一个震动,就是你们用一个回廊将四个不同的学院连接在一起,不同学科的人可以在回廊里碰面,交流,切磋,问难,这个想法非常好。很多创新确实来自于意想不到的东西,也不是非得不同学科间的碰撞,比如数学里就有一些看起来毫无功用的东西,举个最简单的例子:对欧几里得第五公设的质疑导致非欧几何的出现,初看起来没有什么用,高斯都觉得没必要发表,有什么用呢?结果它在20世纪初成了广义相对论的基础。

另外一个例子是伽罗瓦创立的群论,源头可以追溯到解高次方程,2次、3次、4次一元方程都有根式解,16世纪的意大利还有一场有名的解三次方程的数学竞赛,引起整个社会的轰动。后来阿贝尔证明5次以上的一元方程没有根式解,这个东西非常奇妙,背后隐藏了很深的东西。再过了几年天才少年伽罗瓦发明了群论,彻底解决了这一古老的问题。群论发明出来以后也没有太大用处,顶多引起一些晶体学家的青睐,没想到后来在成为表述物理系统对称性的重要工具,在固体物理、量子力学、粒子物理中大放异彩。

金晓峰:我简单补充两点:第一,我对学生问出这么专业的问题感到很吃惊,显然他很清楚今天的学科已经细分化的时代,这确实是我们今天科学的现状。假如你今后是从事科学研究的,你希望能看看在碰撞的过程中能否得到其他领域的帮助,最好的办法,首先你要有自己的特长,都是三脚猫的话,你跟别人也碰撞不出太多真正的东西。

第二,在碰撞的过程当中,很多时候是吃饭的时候,喝茶的时候,(喝)咖啡的时候,这些都是提供一些机会给大家相互碰撞,碰撞的时候也许是一个灵感,一定启发,但这是很难靠设计出来怎么进行碰撞的。

我是一名喜欢数学和科学的中学生,如今面对升学与理想的撕裂感。您认为是该妥协进入传统大学,还是坚持追逐西湖大学这样的平台?两位老师讲了关于“科学审美与学科互鉴”,我该怎么做到跨学科的审美共鸣?比如我对文科总是提不起兴趣,有什么方法可以更好的发现他们的魅力?

施一公:首先,我坦诚跟同学们讲,我小时候对科学是有兴趣的,但上了中学以后对科学的兴趣严重减弱,因为应试教育。我高中毕业的时候,我不知道自己的科学兴趣在哪儿。在我们那个年代,我知道科学是有前途的,世界的美好最终是科学带来的,所以懵懵懂懂地上大学,懵懵懂懂地培养兴趣,阴差阳错地选择了生物学作为我的专业,直到我的博士阶段才逐渐确立了兴趣。

当然,这个过程很漫长,我想告诉同学,你不管是选择传统的顶尖的公立大学,还是选择西湖大学这样的一流新型大学,你都会得到一些比较好的发展机会,但最关键的一点,反而是你自己。在座的中学生也好,大学生也好,你们总觉得成绩好的学生将来一定是从事科学,成为伟大的科学家,我不这样认为,我并不认为中学成绩、高考成绩,甚至你大学毕业的成绩和你将来你的科学建树有多大关系,反而是你的坚持,你对科学的兴趣,而这个兴趣是需要一点一点培养。

刘钝:本身人是不同的,兴趣差异是正常的,我觉得还是要随心所欲,如果你确实对文科不感兴趣,何必硬要提起兴趣。但我觉得作为一个现代人,作为一个人类丰富文化遗产的当代继承者,对人类文明史上发生过巨大影响的事物,那些最美的诗歌,最美的图画、最好的文学作品,应该有所了解,不管你是学什么学科的。

金晓峰:我想作为中学生来讲,跨学科审美共鸣有点太早了,因为你还没有进入任何一个真正的学科,你只是学了数学和物理的内容,所以这些问题可以留在以后。

实际上你对文科总是提不起兴趣这一点是引起了我的高度共鸣的,因为我原来是一个标准的理工男,对文科确实一点兴趣也没有,但直到40岁的时候,突然感觉到好像有一种需求,应该去了解人文性的内容,所以我从这时候开始就像学数学、学物理一样,我就觉得打开了一个新的世界。

(如果你)提不起兴趣,也跟我一样,尽可能地把分数搞得高一点,不要因为文科而影响你进入大学,我想进入大学之后,你可能会有更多的自由度。我想一个人最重要的是自己的长项发挥到极致,这比跨学科的共鸣,以及对所有东西都感兴趣,或许更重要一点。

我作为高中生,并不了解科研,没办法现在就很坚定地说我在未来一定会走科研的道路,我愿意去尝试,但是会担心如果进入大学后发现自己其实并不适合做科研,想回归基础应用,届时又该如何选择或调整呢?

施一公:有时候年轻人大学毕业了,还没有想好未来之路怎么办,那就去工作,体验一下社会,为什么不能在社会上摸爬滚打两三年之后再发现自己的兴趣爱好,回到大学校园攻读硕士、博士呢?为什么不工作两三年之后发现对其他事物感兴趣,也许去选择其他职业呢?都是可以的,根据自己的兴趣爱好再做调整,你不需要有这么严格的时间限制。

我们从小的教育,总是强调一条:不要输到起跑线上,赶紧做选择。有时候中学生老问我:老师,我现在对自己选择大学哪个专业不感兴趣怎么办?其实我真不清楚,为什么许多中学生在没有真正了解大学专业内容的情况下就做了专业方向的选择?就知道自己的专业兴趣所在?这是为什么西湖大学选择通识教育,就是给你一年半的时间,让你相对充分地了解各专业的区别,培养起一点兴趣来,再选择自己的专业。

有时候即便大学毕业了,你还不知道自己想做研究或是往哪儿走,也没关系。其实,到了大学,到了研究生阶段,你看到的世界和以前是不一样的,你可以等一等,不要着急。所以我对年轻人的建议是,尊重自己的感觉,但做事情认真一点,注意观察,有一点批判性思维,你一定会找到自己感兴趣的方向。

金晓峰:这位同学还是一个高中生,对科研只是有一点朦朦胧胧的感觉,实际上进了大学之后还要学很多内容,到那个时候再来谈论这个问题完全不晚。如今人们常说的“高科技”,严格来讲更适合称为“高技术”——它是相对传统技术而言,依托当代科学发展而生的技术。从这一角度看,即便在本科学习纯科学,比如生命科学、数学、物理、化学等,日后进入企业从事应用工作,并不会有阻碍,或许还具备一点优势。不必担心对基础科研产生兴趣后再转向应用会为时已晚,这种顾虑是不必要的。

最新资讯

大学新闻