搜索网站、位置和人员

新闻活动 新闻动态

刚刚过去的半年时间,西湖大学开启首届本科生全员海外交流项目。理学院物理、化学专业的21名本科生,也前往美国加州大学伯克利分校、杜克大学、威斯康星大学麦迪逊分校,开始了一个学期的美国访学之旅。

作为西湖大学本科生教育的一项创新“招牌”,全员海外交流意在让每一位本科生都能兼具全球视野,在他们心中埋下更多可能性的种子。

而今他们回国已有月余。回顾过去的半年,他们与美国学生一起学习,独立生活,他们有大量时间面对全新的环境,也有更多的机会了解自己。

所谓人都是被“抛入”到这个世界上的。且看被抛到大洋彼岸半年后,这群本科生们都经历了什么,此次访学之行又是如何在他们身上留下或多或少的痕迹的。

课堂

好像和西湖大学差不多。

美国大学的课堂上,很多来自西湖大学的年轻人会有这样的感受。

最主要的原因是,西湖大学本科教育为全英文授课,从杭州到美国,可谓无缝衔接。上课流程、课程规划,也都十分相似。

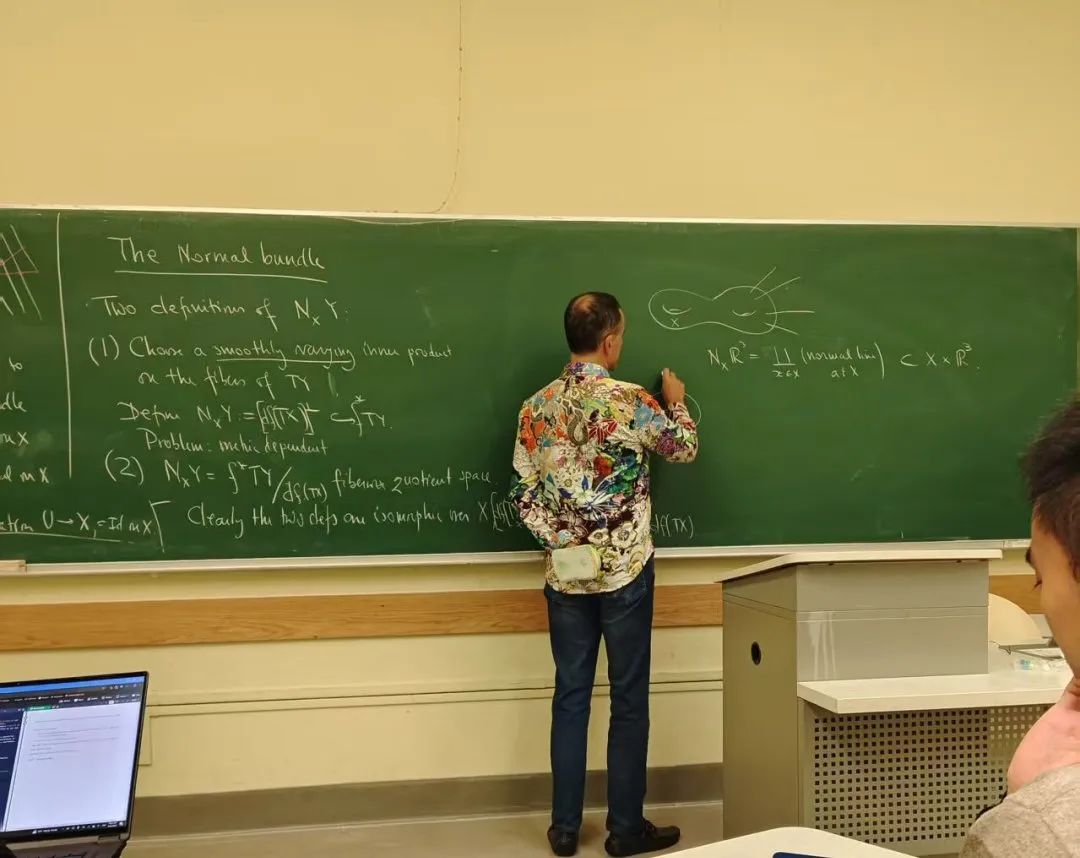

前往加州伯克利的物理学本科学生程子正说,他在两个地方都感受到“物理学的底蕴”:“理论物理学家喜欢拿一块黑板来写,很严谨的推导。甚至布置作业的方式都很像。在老师这一层面,感觉几乎没有差别”。

当然更多时候体会到的是新奇。

同样在伯克利的化学本科生戴士丁发现,这里有一个“Berkeley Time”——所有课程的实际上课时间会比公布时间晚十分钟开始,可能是为了照顾住得远的同学。入校时老师对学生们说:你们来上课,可不要来太早了。在这里松弛感似乎体现得很明显,美国西海岸的阳光很好,学校草坪上常常长满了人。

化学本科生孙钱成在美国东部的杜克大学度过了一个学期,他发现相比独自学习,美国同学更倾向学习小组。他们在任何可以聚在一起的地方讨论作业,比如食堂,校园路边的椅子,或者是夜宵店。杜克的学习氛围浓厚,“哪怕这一次作业只占总评分的1%,甚至1%都不到,他们也会努力做到满分。”

杜克大学校园

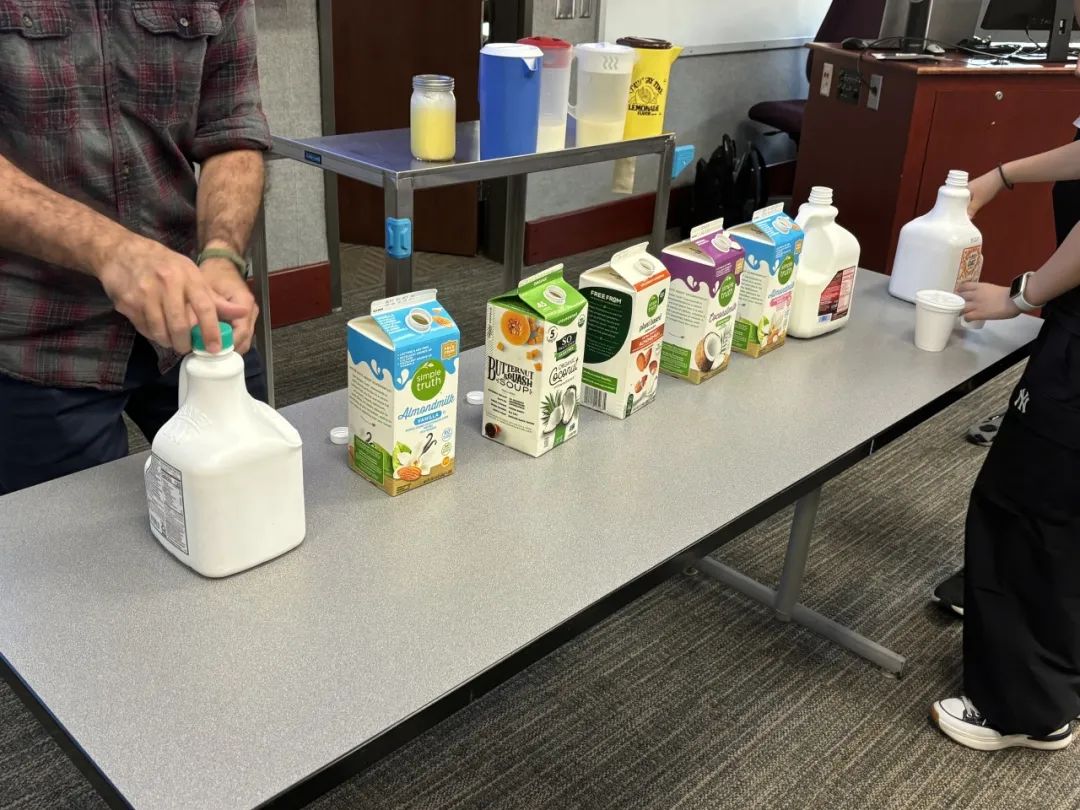

也有同学选择了更具地方特色的课程。施蔚奇前往威斯康星大学麦迪逊分校,在三门化学课程外,他还选择了欧洲科学史,以及一门乳制品鉴赏课。威斯康星位于美国中北部,号称美国乳制品之州。这门鉴赏课一周三节,教大家如何鉴别品质,主要学习方式是在课堂上喝牛奶、喝酸奶、吃黄油、吃芝士、吃冰淇淋……

威斯康星大学麦迪逊分校的乳品鉴赏课

赴美游学是个宝贵的学习机会。西湖大学的每个本科生,都在异乡扎进了学习之中。回头看来,他们在美国大学里达到优秀的难度并不算大。

除了陈嘉昊。

陈嘉昊在西湖大学主修物理学。但到了加州伯克利的他,少年意气,一口气全部选了数学。哪怕他清楚地知道,这些学分将无法带回西湖,帮助自己毕业。

选数学的原因听着很简单,觉得喜欢。

陈嘉昊起初选了三门数学,但随后发现其中一门离散数学太简单,“对于刷出好看的成绩单来说是很好,但我不想让这个难得的游学机会白白浪费掉。”于是他干脆退了这门,一口气又选了两门大课。

多选一门的原因也很简单:“来都来了”。

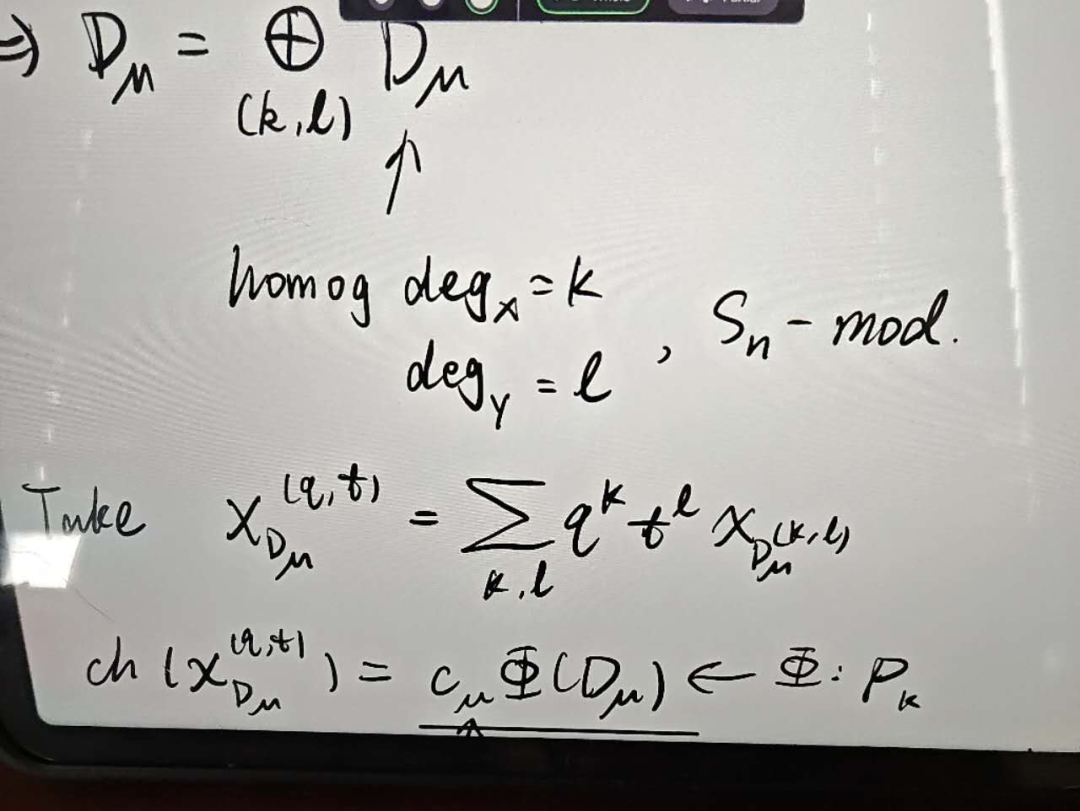

微分拓扑、动力系统、抽象代数基础、代数组合,四门课中三门是研究生级别课程,同时正好对应着数学的四个不同方向:拓扑、分析、代数和组合。

加州伯克利的数学课堂

所以从第三周开始,就是持续的“魔鬼星期”。因为未经历扎实的纯数学训练,陈嘉昊需要恶补相关前置课程,差不多每天看书20页,此外还得补上新选课程的前两周作业。“那一个月,每天早上醒来便是接着前一天梦里的内容,继续跟上课程进度;每天夜里大脑一直处理着白天难以消化的知识量,没法好好入眠。”陈嘉昊这样形容在伯克利的日子。

努力跟上进度后,又一个问题摆在了陈嘉昊面前:由于缺乏相关训练,陈嘉昊的答题规范性差。动力系统的作业要用LaTeX编写答案,在美国现学的他,格式多少有些“狂野”,加之遇到了严格的教授,所以动力系统前四次作业,因为格式不对,全部零分。

这让陈嘉昊一时难以接受,但还是花了两周时间把作业全部重写,再找教授指导,“起码不想这样草率地放弃”。慢慢地,他的答案越来越精准,他能拿到绝大部分的分数了。

此时,陈嘉昊突然发现自己已经适应了这样的生活,不算上课和自学,他每周花在作业上的时间差不多是40个小时。

欢迎来到真实世界

对年轻人而言,在陌生国度真正展开一段独立的生活,这件事情所获得的成就感或许更甚于在课堂上拿到优秀。

在加州伯克利大学与威斯康星麦迪逊分校,学生需要在外租房。陈嘉昊、程子正、任磊、庞志鸿四名同学,选择住在一起。他们找到了一间距离加州伯克利14公里的住宅,这是个墨西哥裔聚集的工薪阶层社区。

庞志鸿、陈嘉昊、程子正及任磊(从左至右)

而只有真的开始生活,才让人意识到原来现实世界需要处理的琐事这么多。他们住的是一间上世纪六十年代建成的老公寓。下水管道老化,油烟机也不好用。陈嘉昊是四人中的做饭担当,每次做饭时,油烟机光嘎吱嘎吱地响,就是不吸油烟,“被烟呛了之后,连享受自己劳动成果的食欲都没有。”

而让他们始料不及的是,起初每人每天差不多需要花费三个小时的时间来做家务,才能把事情做完。“要是不打扫,油烟再加上一大堆别的东西,足够把人弄得头昏脑胀。”程子正说。美国很多社区禁止晾晒衣服,他们需要步行15分钟,前往最近的洗衣房。

甚至于通勤距离也成为一件困扰的事情。他们每天乘坐公交或地铁上下学,通勤时间一个半小时左右。美国的公共交通系统不稳定,公交还经常无故取消。

但随着时间的深入,生活总会呈现出一些让人爱上的部分。

即便油烟呛人,他们的土豆牛肉焖饭终究“非常好吃”。四人组各司其职,家务时间大大缩短。他们还对比了附近各大超市,对于哪些地方便宜了如指掌。其中一位同学借此发掘出自己“强大的能力”:面对一排十几种不同规格的鸡蛋,扫一眼基本就能看出来哪个单价最低。也因此,他成为大家买菜时必须带上的那个人。

2024年感恩节,9位同学一同享用了火鸡大餐

长时间的通勤也变成了一个难得的放空时间。从加州伯克利大学回家,公交车会翻过一座山,到山顶的时候,透过车窗可以看到西边的整个旧金山市。有时下小雨,湾区雨雾弥漫,旧金山的摩天高楼就像是浮在云端一样。

把目光移到北边的威斯康星,施蔚奇则在这里独立打理自己的生活。

施蔚奇租的房子是一套乡下的小独栋,共四间房,他与室友租下了其中两间。住处距离学校大约是公交车十几分钟的路程。冬天的麦迪逊市,最低温平均在零下十度以上,雪会积得很厚,很长一段时间只有这两人住在房子里。

施蔚奇住处附近

当选择的自由落到了自己头上时,不知所措是常态。而施蔚奇形容,在美国他把自己的生活“打理得非常有趣”。他自行采购食材,每天自己做饭,一日三餐。大多数时间都在学校待着,学校里有一个特别大的健身房,四层楼,全是各种器械。除上课外,他还健身、看书、看动漫。威斯康星的森林覆盖率很高,周末有时他会出去散步。

当然,异乡生活绝非是单纯的浪漫化瞬间,他们面对的更多还是繁忙的学习和生活。不快和意外林林总总,不一而足。由于美国的高物价,学生们竭尽各种办法省钱,两人共享一张床分摊房费是家常便饭,有同学干啃过泡面,有同学利用APP积攒积分来兑换便宜的麦当劳。突发状况也是难以避免的,有同学因为床垫被美国海关扣押,在衣柜里睡了几天,有同学想去看自由女神像,结果被骗了104美元,也会遇到不友善的陌生人——麻烦并不比快乐来得少,但应对这些终究也是真实世界的一部分。

附近

眼下,首届本科生早已回到西湖大学,投入忙碌的科研实训。回过头看这段旅程,大家最容易想起的往往不是上课内容,而是周遭的人。

美国课堂常常被学生的提问打断,哪怕是再基础不过的问题。学生提问、老师回答,一切如常。听不懂似乎没有什么大不了。

在加州伯克利,陈嘉昊是动力系统这门课上唯一的中国学生。一个有意思的细节是,这堂课的讲台与座位之间挨得很近,他每节课都坐在第一排,“老师就在我的脸上讲课”。这让课堂的氛围变得尤为轻松。

陈嘉昊也和那个给他打了四次零分的动力系统教授成了朋友。

陈嘉昊之前多少感到有些拧巴。进入大学后,他对数学产生兴趣,希望数学成为自己未来长期从事的职业所在。但又难免焦虑将来是否能拿到好的学历、推荐信,以及更好的研究岗位。

他与动力系统教授聊了这个话题。教授举了很多身边朋友的例子,有的如愿搞了数学,更多的没有。在那个办公室里,教授沉默了许久,突然对陈嘉昊说,自己决定要学数学是在他14岁的时候,那时他想,这辈子就学这个东西了。

这句话一下子击中了焦虑中的陈嘉昊。当下的他明显感到卸去了很多压力,“就感觉轻松了。因为我见到了真正很理想的人,我看到了很美好的事物。”

陈嘉昊的数学笔记

当然,更多时候别人说了什么反而是次要的,交流这件事情本身就是意义。这是一种互相信任的磁场。

伯克利四人组,实打实地在这座城市生活了半年。最直接的例证是,他们熟知附近的人。常去的洗衣房的老板是日本裔移民,现在店铺交由女儿打理,每次大家见面都会聊上两句;他们经常在楼下跳绳锻炼身体,有时隔壁的墨西哥小朋友会过来一起玩,或是让他们陪着玩玩具。“感觉这趟也算是值回票价,很有生活,整个社会方方面面都看到了。”

让孙钱成印象最深的是杜克大学的开学集会。大草坪上,所有学生都聚集在象征着杜克的深蓝色灯光下,初来乍到的孙钱成有些紧张,但转而就被和善的陌生人邀请。草坪上有同学在发放免费的棉花糖,有同学在草坪上用泡沫机制造出一片比人还高的泡沫海洋,人们快乐地穿行其中,往陌生人脸上糊泡泡。孙钱成站在那里,有人走近对他说:“你的帽子真好看。”

杜克大学的开学集会

每个人都在各自的访学期间,拥有了一份独一无二的体验。

对施蔚奇而言,找到附近的快乐甚至不需要他人。1月学期结束,施蔚奇和几位西湖的同学决定一起去周边的城市走走,从拉斯维加斯前往盐湖城,1300多公里,他们坐大巴车停停走走花了七八天时间。

施蔚奇拍摄的美国黄石国家公园

漫长的大巴上,施蔚奇拥有足够多的时间。看书、思考、玩游戏,有时抬头看窗外的雪山发呆。他看完了整本《安娜·卡列尼娜》。他说,很多之前没有想过,或者是想了但没有想明白的事情,很神奇,在书里都找到了答案。这是他美国之行印象最深的时刻。

*西湖大学本科生任磊对本文亦有贡献

最新资讯

大学新闻

大学新闻

学术研究

人物故事

学术研究