搜索网站、位置和人员

新闻活动 新闻动态

催化,化学领域最基本的概念之一。大自然通过它造就了当下的世界。

围绕催化进行的,是一代代科学家的不断努力。他们从“促成化学反应”这件事的各个维度入手,对于如何逼近催化反应的极限,如何改变产物选择性,抑或让原本不可能的反应发生……化学家们总在寻找新办法。

近日,西湖大学理学院段乐乐团队在《自然·通讯》杂志上发表最新研究成果,他们学习自然界高效金属酶的化学结构和催化机制,提出了“仿酶单原子催化剂”的设计策略,让单原子催化剂具有了酶催化特有的二级层效应(Second sphere effects),显著改变了原有催化剂的催化特性。

简单来说,段乐乐团队开创性地把酶催化与单原子催化的各自优势成功“缝合”在一起,将单原子催化剂结构调控方式从二维拓展到了三维世界,给仿酶单原子催化剂的设计与开发提供了一个全新的思路。

论文地址:

https://www.nature.com/articles/s41467-024-55116-x

01

酶与金属单原子的对话

段乐乐团队这项研究的突破在哪,这件事情要从两种催化方式说起。

首先是酶,一种强大的生物催化剂,能够以极高的效率精确催化各种复杂的化学反应,将原本的反应时长缩短数百万倍,其效率远超各类人工合成催化剂。

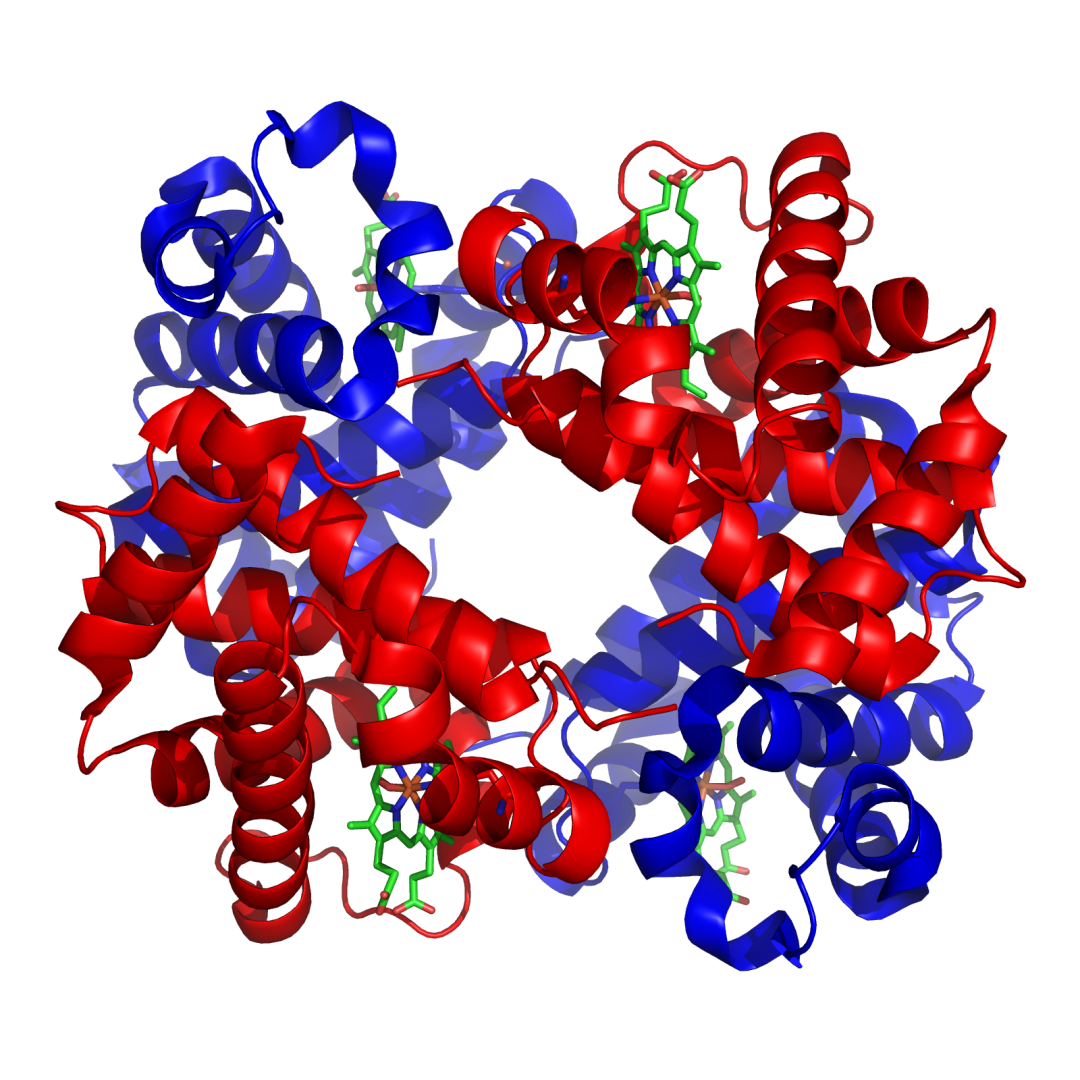

目前已知的天然酶里,大约三分之一是金属酶。漫长的生物进化中,一部分酶选择了合适的金属离子(如铁、铜、锌)及配体,构筑起自己的催化活性中心,并承担各种重要的催化功能,比如氧化还原反应、电子传递、物质运输等等。像我们身体里的血红蛋白就是一种金属酶,含铁的卟啉环组成了它的活性中心。

血红蛋白的结构图

但作为一种生物大分子,酶还有一大部分,是蛋白质“骨架”。简单理解,在进化中,多种氨基酸按一定顺序排列并“折叠”出了复杂的三维造型,这些柔软的有机物像脚手架一样给金属活性中心提供了附着位点,便于维持酶的立体结构。

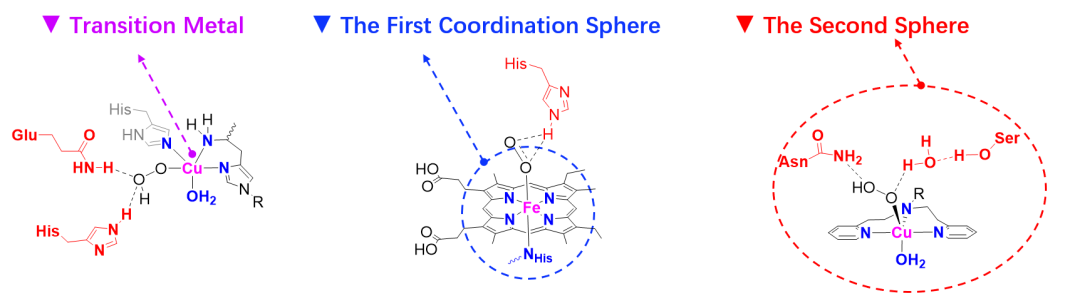

同时,这些柔软骨架中靠近金属离子的部分,还存在特殊的官能团,这是一类氨基酸残基,能通过氢键、静电或疏水作用等方式,优化反应的效率和选择性,实现协同催化。这就是酶的二级层效应。

这种结构像是“口袋”的官能团,能够将反应底物精确地引导至内部的反应位点。试想一下,在靠近的底物分子的诱导下,“口袋”上的一个转角、一个二维结构,都可能发生复杂的动力学变化,而后却精准地包裹住了反应底物,与它完美契合——有点像是你戴手套时,手套会顺着你的动作改变形状,最终正正好地与手部贴合。

“这个差别会非常大。如果没有这种柔性的二级层结构,酶的活性可能会降低到原来的千分之一、万分之一。”段乐乐解释道。

过渡金属、一级配位层与二级层

当然,尽管金属酶性能强大,也依然有其难以逾越的高山:酶容易受温度、酸碱值等环因素影响而失活,难以适应大宗化学品生产需求。同时一种金属酶只能催化特定类型的底物,催化范围有限。

一个催化剂的催化能力,就像一个跷跷板,活性这头高了,稳定性那头就会沉下去。如何打造一个“六边形战士”,段乐乐团队盯上了另一个领域——单原子催化。

单原子催化是近些年兴起的热点领域之一。初中化学知识告诉我们,催化剂与反应底物的接触面越大,催化的效率越高。那么相比有着数千个原子、内部无法接触到底物的常规催化剂而言,单原子催化剂拥有字面意义上的高效——活性金属以单个原子的形式分散于载体之上,是催化反应活性中心在空间尺度的最小极限,进而拉满了金属的原子利用效率。

经过数年发展,目前许多传统催化材料都逐渐深入至单原子催化层面,几乎所有的贵金属、大部分过渡金属都已经实现了单原子分散。

相较有着大量柔软有机物的金属酶,单纯由无机物组成的单原子催化剂,看着就强硬许多。打个比方,金属酶在细胞内存在,但只要是生命体,就总有灵肉俱灭的一天,相比之下,单原子催化剂可以耐受更高的温度、更复杂的酸碱环境。合成出来的单原子催化剂坚如磐石。

那么问题来了,虽然稳定性优秀,但既然原子的催化利用率已经被榨取至100%,这也就意味着,单原子催化剂是有极限的。

该如何捅破天花板,进一步提升单原子催化的效率?

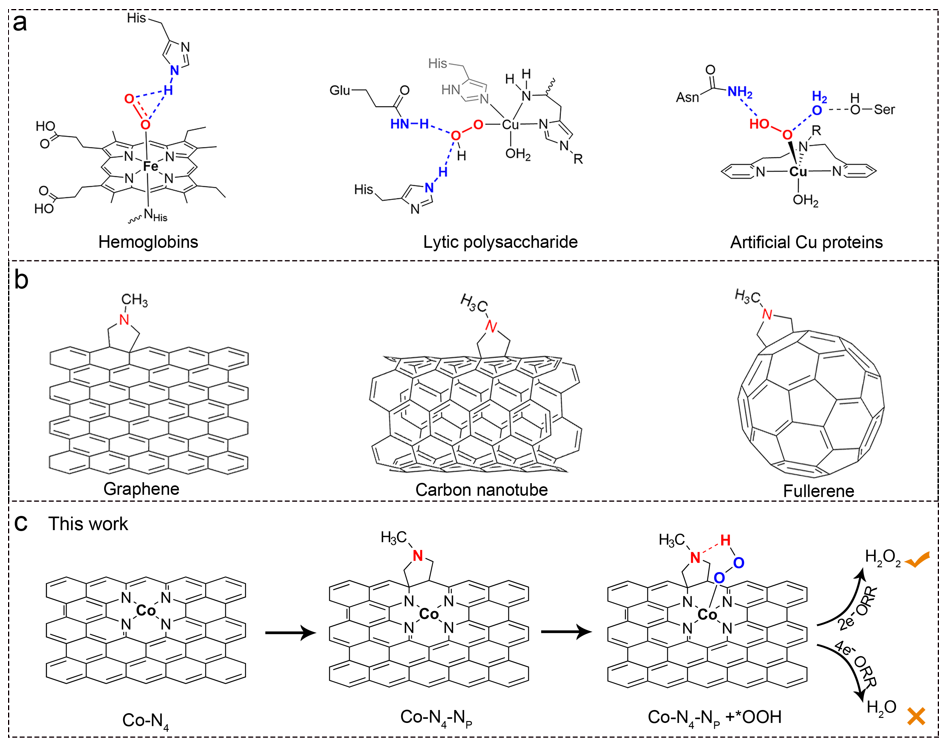

化学家们正在尝试各种各样的方法,段乐乐团队这次则另辟蹊径——他们将上述二者各取所长,“缝合”在一起。研究发现,单原子催化剂活性中心与酶活性中心的结构特征高度相似,由此成为引入仿酶二级层效应的最佳对象:

研究团队利用1,3-偶极环加成将氮杂丙烷桥基团(NP)引入到Co-N4表面,为金属活性中心构建二级层环境,得到仿酶单原子催化剂Co-N4-NP,通过电催化氧还原反应研究证实,二级层的引入改变了原有单原子催化剂的产物选择性。换言之,Co-N4-NP具备了金属酶的二级层效应。

a. 血红蛋白酶、多糖裂解酶和人工铜蛋白;b. 通过1,3-偶极环加成反应用NP基团对石墨烯、碳纳米管和富勒烯进行官能化;c. Co-N4 上的NP基团ORR路径中作用示意图

简单来说,团队利用仿酶策略,首次将一个官能团接枝在了一个极具刚性的氮掺杂石墨烯负载钴原子的催化剂之上。这个方式,让原本非常稳定的单原子催化剂,向外界长出了一个柔软的、可以摆动的“小尾巴”。

是不是看着眼熟?对,就像金属酶一样。

正是这个新加上的官能团,显著改变了原有单原子催化剂的催化性质。团队后续研究证明,这种NP基团作为“质子中继站”,通过二级层效应中的氢键作用,加速氧还原反应关键中间体的质子化,最终展现出优异的催化氧气还原制备双氧水的性能。

一个“刚柔并济、软硬皆具”的仿酶催化剂就此出炉。

02

一个思考了14年的课题

这个仿酶催化剂研究想法的缘起,往前追溯,需要一路追溯到2011年,段乐乐在瑞典皇家工学院念博士研究生期间。从那时起,到他在瑞典做博士后和助理教授,再到回国前往南方科技大学,这个念头一直都盘旋在段乐乐脑海里。

“我一直在想,怎么把一个非常稳定的无机材料做成像酶那样活泼的催化剂”,段乐乐提到,正如西湖大学化学系讲席教授邓力会说的那样:Ideas are cheap(空想无用)。对科学研究而言,很多时候大家都知道目标在那里,但怎么去落实它,这个才是真正重要且真正困难的事情。

“既然要做仿酶催化剂,就要做出二级层效应”。就这项研究而言,如何在本就惰性的金属原子附近,通过共价键引入特定官能团,模拟酶中的氨基酸残基的功能,就是最难以实现的部分。酶,可以通过上面提到的蛋白骨架,将氨基酸残基固定于反应位点,而Co-N4单原子催化剂是二维结构,要将官能团定位在合适的位置,并且还具备一定柔性,确保能参与催化反应,这一课题挑战非常大。

“当时一直梦想说,能有一个什么框架,能够固定住官能团,但我找不到这样一个东西,就觉得这个想法超级难实现。”

直到四年前。在另一个反应研究的文献调研过程中,段乐乐无意中发现有学者通过特殊的环加成反应修饰足球烯、碳纳米管和石墨烯,他立马意识到,可以借鉴这一方法,实现仿酶催化剂上官能团的固定。

段乐乐表示,这一思路事实上又与自己硕士期间的氢化酶化学模拟课题一以贯之。采访中,他搜索“唯铁氢化酶化学模拟”关键词来展示资料,打开链接后发现,是自己的硕士研究论文。

自己十数年的科研经历,就这样最终在眼前交汇。

有了思路,一作邹海远只花了一个多月时间,就把催化材料合成了出来。但之后的表征,却花了接近两年时间。

段乐乐解释道,原因在于世界上目前还没有一种有效的手段,能够直接证明这个接枝上的官能团的存在。为此,研究团队与中国、丹麦的多个科研院所合作,从同步辐射X射线吸收、理论计算、催化动力学等多个角度入手,才最终侧面证明那个柔性的官能团,确实就在那里。

回到这个科研突破。

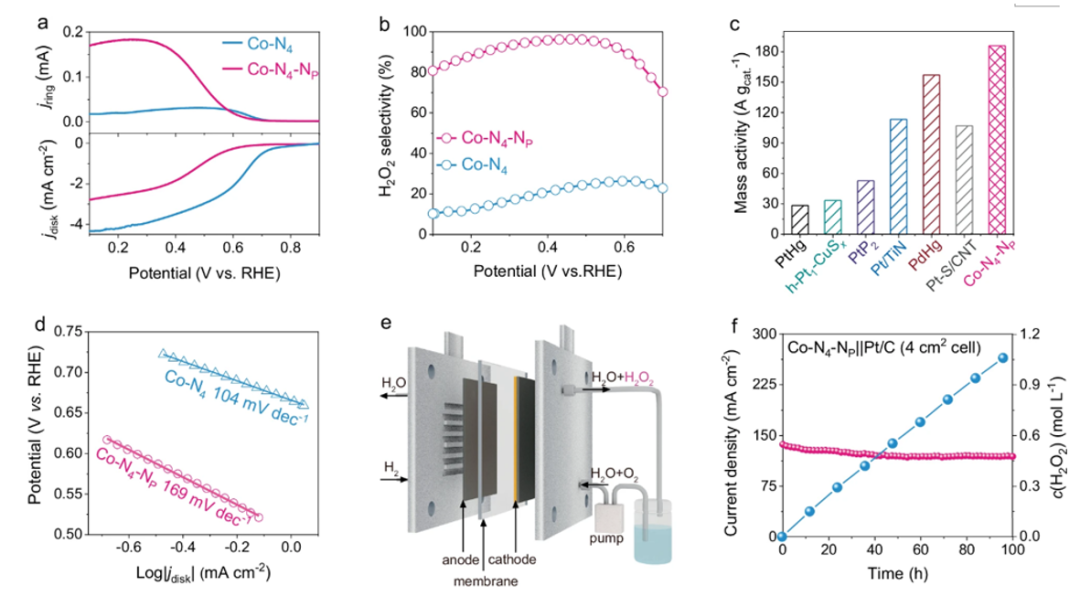

电化学氧还原测试结果显示,对于未接枝NP基团的单原子催化剂,其过氧化氢选择性约为28%,经官能团修饰后过氧化氢选择性最高可达到97%,是一种优异的2电子氧还原催化剂。研究团队还利用这种性质,组装了膜电极电池,最终在100h的长时间测试下累计得到1.0 M的过氧化氢溶液。

a. 在 0.10 M HClO₄ 中,转速为 1600 转/分钟时,经 iR 校正的圆盘电流密度和环电流的极化曲线;b. 计算得出的 H₂O₂ 选择性与施加电位的关系;c. 在 0.5 V 对可逆氢电极(RHE)时,Co-N4-NP与先前报道的催化剂的质量活性比较;d. 对应的塔菲尔曲线;e. 用于 H₂O₂ 电合成的膜电极组件(MEA)示意图;f. Co-N4-NP 在 0.6 V 下进行 100 小时的计时电流稳定性测试

当然,对于段乐乐而言,能得到多少过氧化氢,并非他最关心的议题。四年磨一剑,具备二级层效应的仿酶功能中心首次实现,单原子催化剂的调控空间真正从二维提升到了更高的维度。开发仿酶单原子催化剂的大门,一下子被打开了。

段乐乐思考,未来还可以探索在单原子催化剂上引入氨基酸,甚至引入能够折叠的多肽,在非常稳定的碳载体之上营造出更像酶的活性中心,进而实现比生物酶更强大的催化剂。

西湖大学理学院化学系、人工光合作用与太阳能燃料中心副教授段乐乐为文章通讯作者,邹海远、舒偲妍和Wenqiang Yang为文章的共同第一作者。本研究得到了国家自然科学基金、深圳市自然科学基金、广东省教育厅、上海同步辐射装置BL11B线站、台湾同步辐射研究中心X光吸收小组的支持。

段乐乐实验室

段乐乐,2011年获瑞典皇家工学院有机化学专业博士学位。2012年至2015年期间在瑞典皇家理工学院、美国布鲁克海文国家实验室从事博士后研究。2015年获得瑞典皇家工学院助理教授职位,2017年获得南方科技大学化学系准聘副教授职位。2023年加盟西湖大学理学院、人工光合作用与太阳能燃料中心,任特聘研究员,研究兴趣集中在表面配位化学和能源催化领域,包括:

(1)电催化剂的设计合成、性能优化和反应机理研究;

(2)碱性膜电极电解水器件关键材料的开发;

(3)石墨炔基碳载体材料的宏量制备。

欢迎对能源催化和表面配位化学感兴趣的、有责任心的同学本课题组;课题组同时招聘科研助理、博士后、助理研究员。

电子邮箱:duanlele@westlake.edu.cn

最新资讯

学术研究

人物故事

大学新闻